الدبلوماسية الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)

يتناول كتاب "الدبلوماسية الصينية" السياسات الخارجية الصينية والممارسات الدبلوماسية منذ أكثر من ستين عاما أي منذ تأسيس الصين بشكل شامل ومنهجي، كما يستعرض الكتاب بكل وضوح الوضع العام للدبلوماسية الصينية المعاصرة.

كتاب قراءة الحزب الشيوعي الصيني (سلسلة الحزب الشيوعي الصيني) (باللغة العربية)

اشتمل المضمون الأساسي لكتاب (قراءة الحزب الشيوعي الصيني) عن الحزب الشيوعي الصيني والذي تأسس منذ أكثر من تسعين عاما، حيث مر الحزب بمراحل عدة، من الصغر إلى الكبر ومن الضعف إلى القوة ومن السذاجة حتي النضوج، واستمر الحزب الشيوعي في تطور مستمر، حيث ضم الحزب الشيوعي في بداية تأسيسه حوالي خمسين عضوا، ثم تطور تدريجيا ليصل إلى الحزب الأكبر الذي تولي سلطة الحكم في البلاد لمدة تزيد عن ستين عاما، وضم حوالي أكثر من 82 مليون عضو. خاض الحزب الشيوعي الصيني في تلك التسعين عاما كفاحا مريرا، وازداد شبابه وقوته لتصبح أكبر من ذي قبل. أما كتاب "(قراءة الحزب الشيوعي الصيني) (باللغة الإنجليزية)" فقد احتوي على: ثورة وبناء وإصلاح الصين؛ نظريات الحزب الشيوعي الصيني؛ المركزية الديمقراطية للحزب الشيوعي الصيني؛ نظام الحزب الشيوعي الصيني ومكافحته للفساد؛ نظام القيادة والهيئات التنظيمية للحزب الشيوعي الصيني؛ العلاقة بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الأخرى؛ العلاقة بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية الأخرى في كافة دول العالم وغيرها.

القوانين الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)

يتناول كتاب (القوانين الصينية) النظام القانوني الصيني وأوضاع البناء القانوني الصيني، كما يتناول المؤسسات القانونية المختلفة بالصين ومراحل تطورها، بما في ذلك القوانين الدستورية والقوانين الإدارية والقوانين الجنائية والقوانين المدنية والقوانين الاقتصادية والقوانين الاجتماعية وغيرها من القوانين. كما يقدم الكتاب عرضا موجزا للتشريعات والقضاء الصيني وصولا إلى تنفيذ القانون وغيرها من الأنظمة، فضلا عن الرقابة القانونية والتعليم القانوني والخدمات القانونية وغيرها، حيث يعمد الكتاب إلى تقديم مقارنة شاملة لصياغة هذه القوانين وحتي مضمونها. وفي كل فصل من الفصول يتم ضرب مجموعة من الأمثلة المحددة على تلك القوانين، وعند عرض انجازات البناء القانوني الصيني، فإننا نتجنب الحديث عن العيوب والمشكلات التي ما زالت قائمة في مثل هذه القوانين.

الإسلام والجمهورية والعالم

هل الإسلام متوافق مع الديمقراطية؟ هل الحجاب سلاحٌ ضدّ العلمانية؟ هل بمقدور المسلمين الاندماج في المجتمعات الأوروبية؟ استحوذ الخوف من الإسلام على قادة البلدان المتطوّرة، وانضمّ إليهم بعض المثقّفين الحريصين على الدفاع عن قيم «العالم المتحضّر» ضدّ قيم «البرابرة». يشتدّ هذا القلق من «التهديد» الذي قد تُمثّله الطبقات الجديدة الخطرة والمهاجرون المتحدّرون من البلدان المستعمَرة سابقاً، وخاصّة من المغرب العربي. يُفكّك ألان غريش هاجس هذا «التهديد» الإسلامي، الداخلي والخارجي معاً، انطلاقاً من رؤية علمانية وعقلانية للمسلمين في تنوّعهم التاريخي والجغرافي.

لبنان والعروبة

يتحدث هذا الكتاب عن إشكالية علاقة الكيان اللبناني بمحيطه العربي، ويعرض تاريخ نشوء الأحزاب السياسية القومية اللبنانية، والقومية العربية، وأفكارها، ومدى اعتناقها هوية لبنان العربية أو تنصلها منها. ويتطرق إلى مدى صحة الادعاء بضم لبنان إلى ما يسمّى «سوريا الكبرى»، وتفاعل الأحزاب اللبنانية مع هذا «الطرح» بين مؤيّد ومعارض. ويتحدث كذلك عن المفاوضات اللبنانية ـ الفرنسية والمفاوضات السورية ـ الفرنسية (والمعاهدات) التي سبقت استقلال لبنان، و»ضبابية» الموقف السوري من الاعتراف باستقلال الكيان اللبناني.

العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة

يحاول هذا الكتاب دراسة العنف السياسي أثناء مرحلة التغيير الثوري في مصر، ويطرح عددًا من الأسئلة المحورية، هي: ما أبعاد العنف السياسي الذي شهدته مصر أثناء عملية التحول الديمقراطي في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات؟ وما أسباب هذا العنف؟ وما آثاره على عملية التغيير؟ وستتم معالجة هذه الأسئلة من خلال الإجابة عن مجموعتين من الأسئلة الفرعية. المجموعة الأولى تتضمن: ما موقع العنف في حالات التحول الديمقراطي المختلفة؟ وما علاقة العنف بأشكال التغيير الثوري تحديدا؟ ومتى وكيف تنجح الثورات التي تستهدف إقامة نظم حكم ديمقراطية؟ أما المجموعة الثانية فتهتم بما يلي: ما طبيعة عملية التغيير السياسي التي شهدتها مصر؟ وما مشاهد العنف السياسي التي ظهرت؟ وكيف تمت إدارة المرحلة الانتقالية في مصر بعد الثورة؟ وكيف أثرت تطورات المشهد المصري على اندلاع أعمال العنف؟ وكيف يؤثر العنف على مستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر؟

حروب الجيل الرابع

فالكتاب يبين كيفية نشأة النظريات في الغرب، خدمة لمصالح وبحثًا عن مخارج لما يواجهه من مستجدات على أرض الواقع. وفي المقابل كيف تنتقل وترتحل تلك النظريات وما يرتبط بها من مفاهيم مشوهة وملتبسة، بوعي أو بغير وعي، أو حتى بتعمد وفعل مقصود منا، وكيف نتبناها ونستهلكها “بمَلَكية أكثر من الملِك”، في سياق تشويه الوعي الجمعي للشعوب والتلاعب بعقولها في سبيل اختلاق شرعية مزيفة والحفاظ عليها.

هل الرأسمالية أخلاقية

يعرف العرب الكثير عن فرنسا كبلد، ولكنهم يعرفون القليل عما تفكر فيه النخبة الفرنسية اليوم تجاه مجريات العالم المادي والروحي في القرن الحادي والعشرين، التي تفرض بين ما تفرض، سيادة الرأسمالية المتوحشة. +++ يوصّف المؤلف أندره كونت سبونفيل الرأسمالية على أنها ليست إبداعاً فردياً ولا مجتمعياً بعينه، كما أنها ليست أيديولوجيا، بل هي مسار تاريخي تشارك فيه الإنسانية، وعليه فإن الرأسمالية من دون أخلاق هي رأسمالية بلا روح أو هدف. +++ ويحذر من أن الرأسمالية من دون أخلاق وصفة لانهيار الحضارة العالمية، ويرى أنها تواجه عدداً من الصعاب، أولها أن انتصارها الذي يقول به البعض هو نوع من التوصيف السلبي، فقد فقدت خصمها القوي (الشيوعية) الذي كان يوفر لها التبرير السلبي لوجودها. ولأن المجتمعات لا تحب الفراغ، فالمجتمعات الرأسمالية تبحث اليوم عن عدو يشكل نقيضاً لها، وقد تراءى للبعض أن هذا العدو قد يكون المسلمين. +++ ويقر الكاتب بأن المجتمعات الغربية، والمجتمع الفرنسي على وجه الخصوص، قد هجرت السياسة. كما أن هذه المجتمعات تهجر الأخلاق، وتبحث أكثر عن الروحانيات التي تجدها في مجتمعها. +++ ويرى المجتمع الغربي المعاصر يبحث عن معنى واحد يبرر لأي سبب يجمع المال ويتكدس إن لم يكن له هدف إنساني أكبر من متعة تكديسه وتقديسه. ويقدم لذلك تصوره حول الأخلاق في المجتمع الرأسمالي القائم، وقيمة الدين في العلاقات الإنسانية. كما يثير عدداً من الأسئلة المصيرية التي تمور داخل المجتمع الفرنسي تحديداً، ويتطرق إلى ما تفكر فيه النخبة الفرنسية اليوم، تجاه كثير من الأحداث التي عصفت بالعالم، ويبحث عن مخرج إنساني بعيد عن المادية البحتة التي تتحكم فيه.

بعث العراق: سلطة صدام قياما وحطاما

إذا جاز لنا أن نستخلص عبراً من تاريخ البعث، قلنا إن العبرة الأولى تطال العبث والمجانية اللذين وسما شطراً مهمّاً من تاريخنا السياسي المعاصر. وهذا لا يلغي، بل يؤكد، المسؤولية الذاتية عما حصل وقد يحصل. فالعجز المحلي عن إطاحة صدام ونظام المقابر الجماعية، فتح الباب واسعاً لمن يرغب في إطاحته من الخارج. ذاك أن القول المحق بأن الديموقراطية لا تفرض من فوق يطرح المشكلة أكثر مما يحلها: إذ هل ظهرت تعبيرات جدية لدينا عن طلب الديموقراطية من تحت؟

مستقبل الثورات مع صعود الإسلاميين

ما هو مستقبل الثورات الإسلامية في ظل الصعود الإسلامي وما هي الأطر المرجعية للحركات الإسلامية ومواقفها في ظل الثورة تجاه قضايا التغيير سواء الداخلي أو الخارجي وقدرة هذه الحركات على مواجهة هذه التحديات.

يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية

الكتاب يعتبر موسوعة علمية تاريخية, جمع فيها المؤلف بين التاريخ والعلم وفلسفة السرد في صورة تأريخية جيدة. الكتاب تحتاجه المكتبة العربية اليوم بشيئ من الإلحاح؛ لما يكتنف العالم العربي من تبعية للغرب اليهودي, ومن جهل مطبق بدور العثمانيين وتاريخهم الحضاري والريادي في حكم العالم لمدة لا تقل عن 600 عام والسبب الذي دعى دار البشير لنشر هذا الكتاب أنه ليس عربىَّ التأليف, ولكنه مترجم, وهذا في حد ذاته يعطى مصداقية للموضوع ويضعه فى مصاف أمهات الكتب, بل والمراجع العلمية التي يرجع إليها طلبة العلم..

فارس القضاة --المستشار يحيى الرفاعي

كان ولازال.. أقام وتلامذته يواصلون الإقامة.. بني صرحًا عظيمًا، وترك خيرًا كبيرًا.. عَلِم وفَقِه وفَهِم؛ فقاوم وناضل نضالًا فريدًا.. لم يصمت ولم يبِعْ، ولم يهادن؛ فحفر اسمه في التاريخ.. صال وجال، ولم يهدأ لحظة للدفاع عن مبدئه؛ فنال ما خطط إليه.. قدموا له المغريات لكنه ثبت على الدرب حتى تحقق له النصر.. أحاطوه بالتهديدات، وأبعدوه مرات، لكنه تسلح بسيف القانون والحق.. أسس مدرسة أصيلة للدفاع عن استقلال القضاء، وكان ناظرها ولازال.. إنه المستشار الجليل شيخ قضاة مصر والعرب، ناظر مدرسة استقلال القضاء يحيي الرفاعي الذي رحل عن مصر وهي في أمَسِّ الحاجة إليه؛ ليتصدر الصفوف في مواجهة الاستبداد التي أطاحت به ثورة 25 يناير، هذا الاستبداد الذي فرض قوانينه الجائرة على شعبها، ومارس فنون الغباء السياسي على نخبتها ومثقفيها. ورغم رحيله أثناء الثورة إلا أن تلاميذه قضاة تيار الاستقلال القضائي في مصر، تواجدوا في الميدان، يدًا بيد بجانب الثوار، يدعمون مواقفهم ويعززون تحركاتهم، ويقضون على آمال المخلوع في البقاء، فكأنه الرفاعي موجودٌ في الميدان بروحه يلهم الثوار الصبر والصمود؛ ولذلك فإن كان لهذه الثورة قاض مرتبط بها فإنه هو متمثلًا في تلاميذه ومنهجه الذي مهد الأجواء لدحر الطغيان بعد فضل الله، ثم عوامل أخرى في مجالات عدة. أعد هذه السطور في وقت هام وفي مرحلة انتقالية، ليقرأها بنو بلدي، ويعرفوا نموذجًا فريدًا من صلب هذا الوطن، رفض أن يسلم رايته رغم الأنواء، وكافح في سبيل إقرار الاستقلال القضائي الكامل الذي يعتبر بوابة الإصلاح الشامل في مصر. أجمعها باهتمام بالغ؛ لتكون صفوفًا متراصة في العقل الجمعي للمصري، تذكره بماضٍ تليد لشخص عظيم، وتدفعه ليصنع حاضرًا سعيدًا ومستقبلًا أفضل للجميع، عسى أن نكون أدينا الأمانة وحملنا رسالة الحق في زمن انتشر فيه أعداء الحقيقة والصدق.

إضاءات في الوعي: مداخل أساسية وقضايا شائكة

إن نظرة متأنية لمجتمعاتنا لَتكشف لنا عن حالةٍ من التردي في فهم حقائق الرسالة المنوطة بها، كما تكشف أيضًا عن حالة من العجز عن الاشتباك مع أسئلة التغيير والحضارة، على النحو المطلوب. وهذا الكتاب يحاول أن يلقي إضاءاتٍ على بعضٍ من هذه القضايا وقد جاءت هذه "الإضاءات" في أربعة فصول: الأول: في المصطلحات والتأسيس الفكري. الثاني: في أسئلة التغيير والحضارة. الثالث: في علاقتنا بالغرب. الرابع: في الأمل والمستقبل..

الثورات العربية في النظام الدولي

الثورات العربية لم تكن ضد الاستبداد والفساد الداخلي فقط ولكن أيضا ضد التبعية متعددة الأبعاد من أجل الاستقلال الوطني . الثورات العربية ليست مؤامرة خارجية ولكن الخارج بدأ مع اندلاع الثورات بمثابة الحاضر الغائب - ظل هذا الحاضر متربصاً مراقباً متدخلاً في مسار هذه الثورات علناً وضمناً للإجهاض أو الاحتواء أو التقيد..

المغرب في عهد محمد السادس

ماذا يجري داخل المغرب؟هنا رصد للمتغيّرات التي طرأت على المملكة المغربية منذ أن خلف محمد السادس والده الحسن الثاني صيف 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب.يكشف هذا الكتاب عن الإنجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة وعلى رأسها قضية الصحراء وأثرها في العلاقات المغربية – الجزائرية، وسياسة المغرب الخارجية. ويتناول واقع المغرب المستجد بعد فتح المعتقلات السرية، وأبواب القصر الملكي أمام ذوي الحاجات والشكاوى، وكيفية معالجة حقوق المرأة وقضايا التعليم والفقر الذي ينتج الإرهاب، والذي جعل من الدار البيضاء عرضة للعمليات الانتحارية.ما هي نظرة المغرب إلى موقعه كنقطة التقاء بين قارتين: أوروبا وأفريقيا؟ وما هي انعكاسات سياسة محمد السادس على أوساط النخب والأحزاب السياسية التي ما زالت أسيرة الحذر وصراعاتها القديمة؟هذا الكتاب يقدم أجوبة عن كل هذه التساؤلات وغيرها عبر الشواهد والمقارنات.

الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية

صدر عن سلسلة "دراسات التحول الديمقراطي" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية (تحرير: عبد الفتاح ماضي و عبده موسى)، ويضم بحوثًا مُنتقاة من مؤتمر "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي" الذي عقده المركز بين 22 و24 أيلول/سبتمبر 2017 في مدينة الحمامات بتونس، وجاء التركيز فيه على فئة الشباب بوصفهم الفاعل الرئيس الذي يقف وراء تطور المجتمعات العربية الراهن، والذي يدفع مسألة التحول الديمقراطي. تجمعُ هذه البحوث دوائرَ ثلاثٍ للاهتمام النظري والتطبيقي في مجال العلوم السياسية بصفة خاصة، وفي مختلفِ حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة، هي: الشباب والديمقراطية والثورات. كما تركز على فحص ديناميات الارتباط بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين الأجيال الجديدة، من خلال عمل علمي يراوح ضمن حقول بحثية عدة؛ منها التاريخ والبحث السوسيولوجي والديموغرافيا والإثنوغرافيا والتحليل الثقافي، فضلًا عن العلوم السياسية باعتبارها حقلًا أساسيًا. حراك الجيل وتحولاته يتألف الكتاب (588 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) مقدمة و17 فصلًا. يقول عبده موسى في المقدمة، "الجيل والثورة والديمقراطية"، إنَّ ما أظهره الربيع العربي من حراك للفئة الشابة يمنح الوجاهة لاستدعاء مفهوم الجيل وتوظيفه في معرض السعي إلى فهم تلك التجربة التاريخية الاستثنائية ذات التأثير البالغ في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في منطقتنا العربية وتفسيرها. وبات النظر في المفهوم عربيًا ضرورة علمية، لأن النظرة الخلدونية التي لمّا تزل تُستدعى لدى الحديث عنه، ما عادت تفي بفهم معنى الجيل باعتباره رافعة تاريخية، ولا مجال لمقاربة حركة تغيير تشهدها المجتمعات العربية عبر تلك المقاربة البيولوجية المُضمَرة في التصوّر الخلدوني، إذ المُماهاة هي بين حركة الجماعة وتطوّرها وحركة الفرد وتطوّره. يجادل أحمد تهامي عبد الحي في الفصل الأول، "الحراك الجيلي في سياقات الانتقال الديمقراطي: مدخل نظري في المفاهيم والمقولات التأسيسية"، بأنّ الجيل السياسي عمل في سياق الربيع بوصفه مُتغيرًا مُستقلًا مُحفّزًا للمشاركة السياسية، على نحو أعاد تشكيل مسارات التنمية السياسية والتحوّل الديمقراطي. الشباب السياسي والتغيير يقدم المنجي الزيدي في الفصل الثاني، "الخلفية النظرية لمفهوم الجيل وتطبيقاته في علم اجتماع الشباب"، إطلالة نظرية تُبرز خلفية مفهوم الجيل وتطوّر تشكّله التاريخي وتطبيقاته في علم اجتماع الشباب. ويطرح محدّدات لتعريفه، انطلاقًا من لحظة الحدث المؤسس، ومن خلال الاستجابات التي تخط مسار الجيل في التاريخ. يبين عبد القادر بوطالب في الفصل الثالث، "الشباب والسياسي: طبيعة التمثلات وعوامل انحسار ظاهرة الانتساب الحزبي في المجتمع المغربي"، أن مشكلة عزوف الشباب عن العمل الحزبي تعود إلى خصائص حملتها العلاقة بين الشباب والأحزاب، وإلى تمثّلات الشباب للشأن السياسي، خصوصًا في ما يخص البنية الحزبية ونوعية الأحزاب في المغرب يتناول أحمد الخطابي في الفصل الرابع، "من حركة 20 فبراير إلى حراك الريف: الخوف من الديمقراطية أم الخوف من جيل الشباب بالمغرب؟"، موقع الشباب من حراك 20 فبراير 2011 وحراكات الريف في الحالة المغربية، متسائلًا: هل ينطلق موقف السلطة إزاءها من الخوف من الديمقراطية أم الخوف من الأجيال الشابة؟ يقدم أحمد إدعلي في الفصل الخامس، "الدينامية الاحتجاجية لـ ’حركة 20 فبراير‘ بين الوهج والضمور: دراسة لأشكال التأطير والتأطير المضاد"، زاوية للنظر في الحالة المغربية انطلاقًا من نظرية التأطير، عارضًا أشكال التأطير والتأطير المضاد التي صاحبت حركة 20 فبراير، وتلك العمليات الفكرية الحِجاجية والخطابية لهذه الحركة وتأثيرها في الجمهور. أغورا وسلفية وثورة تتطرق بشرى زكاغ في الفصل السادس، "أغورا شباب الربيع العربي: بين أعطاب الواقعي وآمال الافتراضي"، إلى الخطاب وبناء القناعات وتداول الشأن السياسي في المجال الافتراضي لدى جيل الربيع العربي، وتبين وجود ملامح التشابك بين المجال الافتراضي الذي أوجدته شبكة الإنترنت، خصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي، والواقع السياسي الحقيقي. يطرح محرز الدريسي في الفصل السابع، "كسر الطوق وتملك هوامش المدينة، الغرافيتي: دراسة شعارات الشباب في مسلك السكة الحديد في تونس الجنوبية"، رؤية للفن الغرافيتي تجمع الإستاطيقي بالسوسيولوجي في سياق الممارسة النضالية ضمن حالة الاحتجاج التي شهدها الجنوب التونسي، عارضًا المناحي القيمية والرمزية والتواصلية لهذا الشكل التعبيري الجديد عبر تحليل رسائل الغرافيتي التي رسمها الشباب على جدران خط السكة الحديد الجنوبي. يعرض محمد جويلي في الفصل الثامن، "سلفية تحت الطلب أو تنشئة شبابية منهكة"، نتائج دراسة ميدانية تُبرِز علاقة الشباب التونسي بالظاهرة السلفية، عبر نتائج بحث ميداني شمل عينة من شباب منطقة تونس الكبرى من الجنسين، عارضًا صور الطلب الاجتماعي من جهة الشباب على التديّن السلفي. يطرح شاكر الحوكي في الفصل التاسع، "الشباب والثورة: هل تصلح المقاربة الجيلية أساسًا لقراءة الثورة التونسية؟"، إشكالية ثنائية الشباب – الثورة، مستخدمًا موقع الشباب في مسار الثورة التونسية حالةً للمُقاربة، ومُشدّدًا على أن صراع الأجيال فرض نفسه بفعل رغبة الشباب في احتلال موقع جديد على الخريطة السياسية على حساب الأجيال الأكبر، ممن احتكروها طويلًا. تصدعات الهوية وعقدة الجيل يطرح حمزة المصطفى وصوفية حنازلة في الفصل العاشر، "العقدة الجيلية في الانتقال الديمقراطي بعد الثورات الشعبية: الشباب التونسيون وتحديات استدامة التوافق السياسي"، مسألة العقدة الجيلية في الانتقال الديمقراطي، وما تعلّق بها من تحدٍ لاستدامة التوافق السياسي في ما بعد الثورة في تونس يتطرق حسن الحاج علي أحمد في الفصل الحادي عشر، "التصدّعات المتحوّلة: الهوية والانتماء السياسي للشباب السوداني"، إلى مسائل الهُوية والانتماء لدى الشباب السوداني وتلك التصدّعات الاجتماعية التي حدثت مع حكومات الإنقاذ خلال الفترة 1989 - 2017، وما جرى من انقسامات سياسية تُرجمت في صورة هُويّات سياسية متناحرة في أوساط الشباب، على نحو عرقل إمكان التحوّل الديمقراطي. يتناول أشرف عثمان محمد الحسن في الفصل الثاني عشر، "الحقل الشبابي في السودان وإعادة تشكيل المجال العام: بحث في ديناميات الفعل الجمعي ورهانات الحضور العمومي"، حالة شباب "شارع الحوادث"، باعتبارها حالة لإيجاد مجال عمومي تشاركي غير تراتبي، ميّزها حضور الشباب في ساحة الشارع وتنظيمهم فعاليات تكسر احتكار المجال العمومي. يُبيّن أحمد عثمان في الفصل الثالث عشر، "الشباب التونسيون من صناعة الثورة إلى العزوف الانتخابي: حالة الثورة التونسية"، أبعاد ظاهرة العزوف الانتخابي لدى الشباب في تونس، محاولًا تفسير هزال نسب تصويت الشباب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. لبنان والصومال وتونس والمغرب تتطرق ماريز يونس في الفصل الرابع عشر، "فاعلو الحراك المدني اللبناني: قضية مشتركة،خلفيات متناقضة"، إلى حالة القوى الشبابية في لبنان في لحظة حراك عام 2016، وكيف تشكّلت ملامح حركة تغيير ديمقراطي عابرة للطوائف، وتعرض طبيعة الفاعل الجيلي، وكيف كان التمايز في خلفيات الفاعلين ورُؤاهم من أسباب تعطّل التنسيق والحوار في ما بينهم. يتناول عبد الرحمن محمود عيسى في الفصل الخامس عشر، "الانتقال الديمقراطي في الصومال وتأثير الشباب فيه"، تأثير الشباب المتصاعد في صوغ الانتقال الديمقراطي في الصومال، مركّزًا على أثر العامل الجيلي في إسقاط النظام العسكري. يُعالج محمد بالراشد في الفصل السادس عشر، "الديمقراطية المفاجئة: الشباب العربي وتحدي الانتقال الديمقراطي"، أثر الديمقراطية المفاجئة في الشباب وفي عزوفهم عن الانخراط في الحياة السياسية في تونس، وطبيعة الثقافة الديمقراطية لديهم، التي تناقض الدور الكبير الذي تولاه الشباب في مستهل الثورة. يعرض محمد فاوبار في الفصل السابع عشر والأخير، "أدوار الشباب الجديدة وسياسات الدولة في الإدماج في المغرب بعد حراك 2011"، رؤية سوسيولوجية لسياسات الدولة في المغرب تجاه الشباب، ومأزق إدماجهم، محيلًا سبب تأزّم علاقة الدولة بالفئة الشابة إلى افتقار السلطة إلى سياسة حقيقية بمقدورها النهوض بالشباب المغربي، على الرغم من إمكاناته الكبيرة وتنوّع قدراته.

الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب تيسير خلف الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية: تجربة الكاتبة هنا كسباني كوراني 1892-1896، يتناول فيه تجربة كوراني التي تساهم دراستها في تعميق وعينا ببواكير نشوء الحركة النسوية في المشرق العربي، والاتجاهات الفكرية والفلسفية التي أثرت فيها. فهذه التجربة تمدنا بمادة غنية عن حالة نادرة من حالات التفاعل والمثاقفة بين الشرق والغرب. يتألف هذا الكتاب (156 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة عن هَنا كوراني وبيئتها الاجتماعية والثقافية، وثلاثة فصول. في مؤتمر شيكاغو النسائي الأول في الفصل الأول، "مؤتمر شيكاغو النسائي"، يعرض خلف لحضور هَنا كسباني كوراني في هذا المؤتمر. فهي حين ألقت فيه خطابها الشهير في عام 1893، اقتحمت مجتمع النخبة الأميركي بقوة بفضل كلماتها المؤثرة وألفاظها الإنكليزية البليغة وزيها الشرقي المميز، وتحولت سريعًا نجمة في صحافة العالم الجديد، وضيفة مميزة في صالونات الطبقة البرجوازية، ومحاضِرة محترفة في المنتديات الأدبية والاجتماعية للحديث عن عوالم الشرق المبهمة، وعاداته وتقاليده، وأوضاع نسائه ورجاله. وتوضيحًا لذلك، يكتب المؤلف: "عبّرت هَنا كوراني في رسالة إلى صديقتها هند نوفل، رئيسة تحرير مجلة ’الفتاة‘، عن استغرابها الشديد موقفَ النساء الأميركيات اللواتي يتمتعن بالدرجة الأولى من التقدم، بسبب عدم اقتناعهن ’بما قسم المولى لهن‘، بحسب تعبيرها. وانتقدت في رسالتها ما سمّته ’دأب نساء أميركا على منازعة الرجل على إدارة أمور السياسة، وتولي المناصب الإدارية‘. وقالت: ’لست بحامدتهن على هذه الأطماع الكبرى، لأن هذا ممّا يشوش الراحة العمومية، ويخرب فوق كل شيء السعادة البيتية، فالأَولى بهن القناعة بمقامهن الرفيع وبذل مقدرتهن في نشل غيرهن من بنات جنسهن اللواتي قد حكم الزمان عليهن بالذل والهوان‘". لكن، مهما يكن من أمر بقاء هَنا كوراني في الولايات المتحدة بعد اختتام مؤتمر النساء العالمي ومعرض شيكاغو، فإن تحولًا مهمًا بدأ يظهر على تفكيرها بشأن حقوق المرأة والمشاركة السياسية، كما تدل تصريحاتها للصحافة الأميركية، بحسب خلف. ومن المؤكد أن هذا التحول كان بسبب ارتباطها بصداقة وثيقة مع سيدة أميركية كانت تُعَدّ أشهر داعية إلى حق المرأة في التصويت. في بلاد العم سام يتحدث خلف، في الفصل الثاني، "خطيبة محترفة في بلاد العم سام"، عن ارتباط كوراني في أثناء فعاليات المؤتمر النسائي العالمي بصداقة متينة مع سيدة أميركية، كانت تُعَدّ من أبرز رموز تحرير المرأة، وعرّابة حق التصويت للنساء في الولايات المتحدة، تدعى ماي رايت سيوول. وكان لهذه الصداقة أبلغ الأثر في التحولات الفكرية التي طرأت على كوراني، في الفترة التي أعقبت نهاية المعرض الكولومبي. وكان للندوات والمحاضرات والنقاشات آنذاك أثر بالغ في صقل أفكار كوراني في هذه المرحلة، لكن لا يمكن إغفال تأثير الجلسات التي كانت تنظمها ماي سيوول وزوجها في منزلهما في إنديانابوليس، حيث أمضت هَنا وقتًا ثمينًا في ضيافتهما، كما قالت في رسائلها. ولعل أبرز نتائج هذه الصداقة بين السيدتين ترشيح هَنا كوراني للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ 26 لحق المرأة في التصويت في عام 1894. وفي هذا السياق، يقول المؤلف: "أصبحت هَنا كوراني، بعد أن استضافتها أهم المنتديات النيويوركية، ضيفة لا تغيب عن الصحافة الأميركية؛ إذ تسابقت كبريات الصحف والمجلات الأميركية لكتابة تقارير عن نشاطاتها، وإجراء مقابلات معها، كلها مزينة برسمها الشهير، وهي ترتدي زيها الشرقي المميز"، وهو الزي الذي ارتدته حين ألقت خطابها الشهير في مؤتمر شيكاغو النسائي. يضيف: "مضى عام 1894، وهَنا كوراني تواصل النجاح في إثر النجاح خطيبةً محترفة، ونجمة من نجمات مجتمع النخبة الأميركي، لا تكاد تجد وقتًا لتلبية الدعوات من المنتديات، والجمعيات التي باتت تنهال عليها من كل حدب وصوب. ويمكن القول إن تحولًا فكريًا كبيرًا طرأ عليها خلال هذا العام؛ إذ أصبحت أكثر جرأة في توجيه الانتقاد إلى المجتمع الذكوري في المشرق، المسؤول عن تجهيل الفتيات، وما عادت تنتقد المرأة في محاضراتها الأخيرة لمطالبتها بحقوقها، بل أصبحت تنادي علنًا بالمساواة في الحقوق السياسية، ومع ذلك كانت لا تغفل النواحي الإيجابية في المجتمع الشرقي، ولا تتوانى عن انتقاد مادية المجتمع الأميركي". قتلها السلّ جاء حديث خلف، في الفصل الثالث، "المرض والعودة"، عن تلقّي هَنا كوراني دروسًا في تعلم ركوب الدراجة الهوائية، وعن التقاطها عدوى عُصيّة السل، وإبحارها على متن السفينة "نيويورك" لتزور بعض الأصدقاء في باريس والإسكندرية قبل أن تذهب إلى مسقط رأسها قرب بيروت في سورية، على أن تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية فور تحسن صحتها للحصول على الجنسية الأميركية. وفي هذا السياق، يؤكد المؤلف أنه بعد عودة كوراني إلى بيروت، وعلى الرغم من حالتها الصحية، فقد ألقت في 26 أيار/ مايو 1896، محاضرة بعنوان "التمدن الحديث وتأثيره في الشرق"، تحدثت فيها بإسهاب عن ملامح الحضارة والتمدن في التاريخ القديم، ومنه التاريخ العربي الإسلامي، وفي العالم المعاصر، داعيةً أبناء وطنها إلى نهضة شاملة من خلال الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى. وبعد أن أشادت بالمرأة العارفة العاملة، ذات التأثير الذي لا يحدُّ في ترقية البشرية مدنيًا ومعنويًا، دعت مواطناتها إلى أخذ زمام المبادرة؛ إذ يستحيل على المرأة مجاراة الرجل في سبق العلم والآداب إن لم تعوّل على نفسها، وتطرق باب الجد بيمينها، كما قالت، لأن "الرجال كما اشتهر عنهم يؤْثرون أنفسهم بالسيادة، ويختصون ذواتهم بكمال العقل والحكمة والدربة، فهم على ما يعتقدون سلاطين الكون، وأصحاب الحكم المطلق الذي يجب أن تخضع له وتنقاد إليه المخلوقات طرًّا، والمرأة من الجملة". توفيت هنا كوراني في كفر شيما في 6 أيار/ مايو 1898، متأثرة بإصابتها بداء السل. طار خبر وفاتها إلى الصحافة الأميركية التي تناولته بكثير من التأسف، مذكّرة بهذه السورية التي اقتحمت صالونات الولايات المتحدة ومنتدياتها من أوسع أبوابها، وصادقت نخبة نساء المجتمع الأميركي.

في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟

في إجابة عن سؤال يُطرح بكثرة في الأعوام الأخيرة، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مهمّ يشرح فيه مؤلفه عزمي بشارة ظاهرة الشعبوية وسياقاتها التاريخية؛ فقد أصبح من الضروري شرح جذور الظاهرة وماهيتها وتدقيق المفهوم، ولا سيما بعد أن راج استخدام المصطلح إعلاميًا في وصف حركات يمينية نشأت وانتشرت خارج الأحزاب المعروفة، وفي وصف سياسيين جدد برزوا وصعدوا من خارج المنظومات الحزبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ينفرد هذا الكتاب بالانطلاق من نظرية الديمقراطية وبنيتها، وبالفصل بين ظاهرة الشعبوية في الديمقراطيات؛ إذ يُظهر تميّزها بوضوح على نحو مبيّن لحدودها ودرجاتها من جهة، وحالها في البلدان ذات الأنظمة السلطوية التي يصعب التمييز فيها بين الشعبوي والشعبي في المعارضة. كما يناقش الكتاب مصادر الشعبوية في الخطاب الديمقراطي نفسه، وفي التوترات البنيوية للديمقراطية، ووجود درجات من الشعبوية في خطاب الأحزاب الرئيسة ذاتها، والمصادر الثقافية والسوسيو-اقتصادية للمزاج السياسي الشعبوي. الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية يتألف هذا الكتاب (216 صفحة بالقطع الصغير، موثقًا ومفهرسًا) من أربعة فصول. في الفصل الأول، "الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية"، يرى بشارة أن ما يُعدُّ أزمةً تمرُّ بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. وبحسب المؤلف، تتمثل عناصر هذه الأزمة الدائمة بثلاثة توترات بنيوية: التوتر الأهم هو بين البعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية بين البشر، وافتراض المساواة في القدرة على تمييز مصلحتهم، التي تقوم عليها المساواة السياسية بينهم، ويقوم عليها أيضًا حقهم في تقرير مصيرهم، وبين البعد الليبرالي الذي يقوم على مبدأ الحرية المتمثلة بالحقوق والحريات المدنية، وصون حرية الإنسان وكرامته وملكيته الخاصة من تعسّف الدولة، ويتعلق بتحديد سلطات الدولة. أمّا التوتر الثاني فهو داخل البعد الديمقراطي ذاته بين فكرة حكم الشعب لذاته من جهة، وضرورة تمثيله في المجتمعات الكبيرة والمركبة عبر قوى سياسية منظمة ونخب سياسية تتولى المهمات المعقدة لإدارة الدولة عبر جهازها البيروقراطي، من جهة أخرى. وأمّا التوتر الثالث فهو بين مبدأ التمثيل بالانتخابات الذي يقود إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ممثلي الشعب المنتخبين، أو بأصوات ممثلي الأغلبية من ناحية، ووجود قوى ومؤسسات غير منتخبة ذات تأثير في صنع القرار، أو تعديله، وحتى عرقلته مثل الجهاز القضائي والأجهزة البيروقراطية المختلفة للدولة، من ناحية أخرى. إضافةً إلى ذلك، يجد بشارة أن تفاقم حالة عدم الثقة بالأحزاب في الديمقراطيات المتطورة والنامية، وتزايد وزن العنصر الشخصي في السياسة، وتصاعد دور الإعلام المرئي ووسائل الاتصال الشبكية، كلّها عوامل تؤدي إلى صعود سياسيين غير حزبيين أو متنقلين بين حزب وآخر، يعتمدون على النجومية، والديماغوجيا الإعلامية وغيرها، إضافةً إلى تسلُّل رجال أعمال فاسدين إلى السياسة، لكنهم في نظر الجمهور مؤهلون لأنهم جمعوا ثروتهم خارج المنظومة السياسية، ولأنهم يتكلمون لغة البسطاء، كما ينجذب إليها نجوم الرياضة والسينما. وبحسب بشارة، لا تنبع شعبوية السياسي هنا من انتمائه إلى الشعب، "بل من تكلّمه لغة الشعب وتنزيل مستواها من خلال ذلك، لأنه لا يتكلم لغة الشعب في الحقيقة، بل لغة الشارع كما يتصوَّرها، وكما يجري تكريسها في الإعلام والسياسة. فيبرز السياسي الهاوي المُعتمِد على العلاقات العامة والنجومية [...] ما يؤدي إلى إضرار كبير بالمؤسسات الديمقراطية. وطبعًا، لا ينجح هؤلاء في إعادة الثقة، بل يعمّقون عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية". الشعبوية: الخطاب والمزاج والأيديولوجيا في الفصل الثاني، "الشعبوية: الخطاب والمزاج والأيديولوجيا"، يرى بشارة أن الشعبوية تستهدف الأحزاب والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات مراقبة السلطة وضبطها، وهدفها الوصول إلى ديمقراطية شعبوية هي اسم لشكل الحكومة التمثيلية الجديد الذي يقوم على العلاقة المباشرة بين القائد والمجتمع الذي يحدِّده القائد بوصفه شعبًا محقًا وطيبًا دائمًا. وبحسبه، لا يمثّل السياسيون في هذه المرحلة أحزابًا أو جماعاتٍ منظمة بقدر ما يتحولون إلى ممثلين؛ أي يؤدون أدوارًا، ويبحثون عن شروخ اجتماعية لاستغلالها خارج الانقسامات الحزبية. يجد بشارة أننا نشهد تجاوز التطور الاجتماعي السياسي المتمثل بتقسيم يسار ويمين إلى تقسيمات أخرى يمكن أن نطلق عليها "يسار" و"يمين" شرطَ تغيير دلالة المصطلحات؛ فـ "ثمة تقاطعات كبيرة حاليًّا بين ما كان يسمى يسارًا ويمينًا في الموقف السلبي من العولمة ومن مؤسسات الدولة الديمقراطية ومن الأحزاب والليبرالية، وغيرها". ويرى أنّ أحد مصادر جمع الشعبوية بين اليمين واليسار هو "الفسخ النيوليبرالي بين الليبرالية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي أنجزت خلال مرحلة دولة الرفاه، وفي الوقت ذاته بروز ظاهرة العودة إلى الهويات المحلية والإثنية في مواجهة العولمة [...] وهذا الفسخ أدى إلى تراجع الطبقة الوسطى وتضرّر فئات واسعة من العولمة والتجارة العالمية، وحرية تدفق الاستثمارات بحثًا عن عمالة أرخص في بلدان لم تتحقق فيها بعد منجزات نقابية وحقوق عمالية". ولا يرى بشارة ضررًا على الديمقراطية من تبنّي اليسار خطابًا مساواتيًا شعبويًا حين يكون مبدأ الحرية متجليًا في الحريات قد ترسّخ في الديمقراطيات التاريخية، فلا يؤذيها كثيرًا عدم تشديده عليها. ويضاف إلى ذلك أنّ هذا النوع من اليسار سرعان ما يتبنى سياسات أكثر قربًا من التيارات المركزية التي حكمت، ما إن يصل إلى الحكم. عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية يناقش بشارة في الفصل الثالث، "في مسألة عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية"، موضوع عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية والاغتراب عنها، ويثير مسألة احتمال أن يوصل المد الشعبوي سياسيين إلى الحكم، قد يلحقون ضررًا بمنجزات الديمقراطية الليبرالية، "لكنّ استنفار المؤسسات الديمقراطية والصحافة وفئات واسعة من المجتمع الأميركي لحماية منجزات الديمقراطية في مواجهة شعبوية ترامب مثلًا واضح للعيان. كما أن قادة شعبويين يمينيين آخرين في أوروبا الغربية لا يشككون في النظام الديمقراطي، بل يصرون على منجزات ليبرالية مثل حقوق المرأة (وحقوق المثليين في بعض الحالات)، وأصبحوا يصوّرون هذه المنجزات كأنها ضمن الخصوصية الثقافية، وحتى الإثنية التي يجب الدفاع عنها في مواجهة المهاجرين المسلمين الذين يهددونها بحسب ادعائهم". يرى بشارة أن الديمقراطيات الوليدة في الدولة النامية، بعد نشوة نجاح ثورة في إسقاط نظام سلطوي، والاستبشار بقدوم الديمقراطية، أو في ظروف التفاؤل فيما إذا نجح الإصلاح المؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية، غالبًا ما تنتشر فيها "حالة من الخيبات وعدم الارتياح الشعبي من النظام الديمقراطي في الدول النامية. والمشكلة أن المواطنين في هذه الدولة لم يعتادوا التمييز بين الحكومة والنظام السياسي، ما ينذر بتحول النقمة على الحكومة إلى موقف من النظام". كما يتطرق بشارة، في هذا الفصل، إلى مسألة الرضا عن أداء المؤسسات والموقف من النظام الديمقراطي في تونس ومصر؛ إذ يقول: "ثمة ما يمكن تعلّمه من موقف المصريين من النظام الديمقراطي على الرغم من فشل عملية الانتقال إليه في وطنهم، وثمة ما يمكن الاستفادة منه عند تحليل موقف التونسيين من أداء المؤسسات والأحزاب، وخطورة الشعبوية في مرحلة ترسيخ الديمقراطية". جاذبية النظام الديمقراطي في الفصل الرابع، "هل فقد النظام الديمقراطي جاذبيته؟"، يقول بشارة إن الوهم أن الشعبوية اليمينية تستخدم أدوات لاعقلانية في مقابل الأحزاب التقليدية اليسارية واليمينية والنخب السياسية التي تمتاز بعقلانيتها هو خطأ شائع، وإن القوى المعزولة شعبيًا في عصرنا، مثل اليسار الماركسي اللينيني التقليدي، أو التي تحولت إلى تيارات ثقافية نخبوية، توهم نفسها بأنها عقلانية، وأنّ تراجعها شعبيًا سببه عقلانيتها، وأن الحلّ هو العودة إلى الصراع على الهيمنة عبر مخاطبة العواطف وغيرها من وسائل الاستراتيجية الشعبوية، مع أنها لم تتردد في الماضي في استخدام الوسائل التعبوية، وتوظيف غيبيات أيديولوجيا الخلاص والحتميات التاريخية والنهايات السعيدة حينما كانت تحظى بشعبية داخل الطبقة العاملة. وحين ضعفت هذه القوى، انتقدت نفسها على أن الأيديولوجيا وغيبياتها والتمسك غير العقلاني بها، منعتها من استيعاب التطورات في المجتمع الصناعي الحديث، والحل هو العودة إلى المنهج العقلاني. في النهاية، لا يتفق بشارة مع الاستنتاج القائل إن الديمقراطيات الليبرالية في حالة أفول بناءً على المعطيات التي تجلب للاستدلال على ارتفاع مستوى الدخل والتعليم في دول سلطوية"، فهذه تؤشر إلى رسوخ الأنظمة السلطوية واستقرارها. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح حول الدول السلطوية المتطورة لا يفترض أن ينطلق من أن هذا التطور يشكل أزمة للديمقراطية، بل متى تنجب هذه العوامل نقيض السلطوية؟ وما هو احتمال انتقال هذه الأنظمة إلى الديمقراطية بسبب توسع الطبقة الوسطى وانتشار التعليم ومعهما الحاجة إلى حرية الرأي والتعبير عنه والرغبة في المشاركة؟

وثائق المؤتمر العربي الأول 1913

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب وثائق المؤتمر العربي الأول 1913: كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به، وهو دراسة أجراها وجيه كوثراني وقدم لها، ليست الغاية منها استعادة ذاكرة تاريخية أسقطت عليها مشاعر حنين لأيديولوجيا فحسب، بل بذل محاولة تفسير سياق هذا الحدث وتقاطعات الفاعلين فيه واختلاف مواقع رهاناتهم وفهمها، علمًا أن الفاعلين فيه لم يكونوا المشاركين العرب وحدهم ولا خطاباتهم وحدها، وإنما أيضًا سياسات دولية فاعلة تمثلت في أشكال من الاستثمار والتوظيف والتدخل والرهانات المتعددة، فكانت محاولة التقاطٍ وجمعٍ لأبعادٍ وتركيبٍ لتقاطعات عروبية - عثمانية - دولية. سؤالان من ذاكرة جديدة يتألف هذا الكتاب (304 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة وثلاثة أقسام. في مقدمته لهذه الطبعة الجديدة من الكتاب، يطرح كوثراني سؤالين تولّدا من "ذاكرة جديدة"، كما يقول، راكمت أربعين عامًا من صورٍ وأفكارٍ وأمكنة وحوادث وثورات، كان من شأنها أن توجب إعادة النظر في المواقف والرؤى. ينطلق السؤال الأول من تناقض رأيَي عبد الحميد الزهراوي، المنسق الأساسي للمؤتمر، الذي ذهب مذهب الرهان على أوروبا ورجالها المتنورين، وشكيب أرسلان الذي قال: "إن الأوروبيين مهما اجتهدنا ومهما حاولنا التظاهر بالقومية لا يعرفون المسلمين إلا أمة واحدة، إذا سقط بعضهم رأيت الأوروبيين يحتقرون الجميع". والسؤال هو: ما مدى التغير في ثنائية هذا التفكير العربي الذي أمسى نمطًا من حرب أهلية عربية اليوم تشتعل بين علمانوية طائفية وإسلاموية طائفية أيضًا؟ أما السؤال الثاني فهو: هل تغير شيء في علاقة القوى الأجنبية العالمية النافذة بالداخل العربي، أي بقضاياه ومسائله ومشكلاته وسياساته واقتصادياته وأديانه ومذاهبه، بل بمؤتمراته العربية التي يصعب تعدادها لكثرتها بعد "الأول"، عما كان عليه الحال في العلاقة الوظائفية بين الفاعلين في المؤتمر العربي الأول في مطالع القرن العشرين والفاعل الأوروبي؟ العثمانيون ونشأة الحركة العربية في القسم الأول، "الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية"، مباحث ثلاثة. في الأول، "مدخل إسلامي لدراسة الدولة العثمانية"، يرى كوثراني أنّ الأطروحات الأيديولوجية التي صيغت كمسلمات لدى بعض الكتاب الذين يعتبرون الحركات المحلية المناوئة للولاة العثمانيين أو بعض الدعوات الانفصالية عن الدولة العثمانية دعوات وحركات قومية، "ساهمت في تشويه النظرة لا إلى التاريخ العثماني فحسب، حيث أبرز الأتراك فاتحين ومستعمرين، بل في تشويه النظرة إلى التاريخ العربي والإسلامي (الوسيط) حيث حرص على إبراز العرب شعبًا غالبًا، واعتبر ازدهار الحضارة العربية مشروطًا بغلبتهم. وبالتالي اعتبر الانحطاط والتراجع الحضاري من نتائج غلبة الشعوب والأقوام الإسلامية الأخرى. هكذا، اعتبرت قرون الانحطاط هي قرون حكم الأتراك، واختزلت بالتالي عملية التخلف التاريخية التي دخلت في وعي المثقفين العرب في مرحلة سيطرة الغرب، في صيغة تخلف عن الحضارة التي هي حضارة الغرب الرأسمالي آنذاك، وتم ببساطة إسقاط الأسباب التي أدت إلى هذا التخلف على حكم الأتراك العثمانيين". وبحسبه، حدثت فجوة عميقة في الوعي التاريخي لدى مثقفي عصر النهضة، بين الماضي العربي - الإسلامي من جهة، وبين تمثل المستقبل عبر الحاضر الذي كان يقدم نموذجه الصارخ الغرب التوسعي آنذاك. النزاعات القومية وصراعها على السلطة في المبحث الثاني، "حركات الوحدة والتجزئة: الصراع على السلطة والنزاعات القومية"، يقول كوثراني إن تاريخ الصراعات السياسية المحلية في المشرق العربي هو إلى حد بعيد "تاريخ صراع العصبيات المحلية لفرض سلطتها كأمر واقع يعترف به السلطان فيصبح شرعيًا. وهذه العصبيات لم تكن تصطدم ببعضها فحسب، بل كانت تصطدم في مساق توسع نفوذها في المقاطعات، أي توسع حدود التزامها للضرائب وجبايتها لها، مع الولاة والحاميات العسكرية التي انفتحت ابتداء من أواخر القرن السادس عشر على السكان المحليين، وتعاطى بعض أفرادها التجارة والتزام الضرائب عن المقاطعات. وهذا ما جعلها تدخل بصورة مباشرة في الصراعات الداخلية بحيث أصبحت جزءًا من العصبيات المحلية، تصطدم مع عصبيات وتتحالف مع أخرى، وذلك تبعًا للمصلحة التي تحددها مناطق الالتزام، وطرق القوافل والتجارة وما يمكن أن تدره هذه الأخيرة من مكوس". بناء عليه، كان الصراع صراعًا بين أجهزة السلطات العثمانية نفسها ومواقعها، "إنه إذا صح أن نسحب المفهوم الخلدوني إلى هذه الفترة، صراع من أجل نشوء ولايات الأطراف"، وفقًا لكوثراني. الظروف الدولية لبروز الحركة العربية في المبحث الثالث، "الظروف الدولية لبروز الحركة العربية وبرامج الإصلاحات اللامركزية في عامي 1912 – 1913"، يقول كوثراني إن صعود الاتجاه الطوراني التركي والانهيار شبه الكامل للدولة أمام الهجمة الاستعمارية الأوروبية في عامَي 1911 و1912، كانا يقفان سدًا في وجه الحركة المطلبية العربية لدى الأعيان والتجار ومثقفيهم، ويدفعانها إلى التوجه نحو بدائل غربية تمثلت آنذاك في مشروعين كبيرين: أحدهما فرنسي يقضي بجعل سورية الكبرى منطقة نفوذ فرنسي؛ والآخر إنكليزي أكبر طموحًا يقضي بإنشاء مملكة عربية، أو إحياء فكرة الخلافة العربية انطلاقًا من خديوية مصر أو أشراف مكة. وقامت القنصليات الأجنبية في المدن العربية أيضًا بدور مهمّ في متابعة نشاط الإصلاحيين العرب ورصد تحركاتهم وتوجيهها وفق مصالح الدول التي تمثلها كل قنصلية، علمًا أن الحركة المطلبية الإصلاحية التي برزت في المدن المشرقية في أواخر عام 1912 وبداية عام 1913 قدمت للسياسات الأوروبية معطيات واسعة لاستغلالها في سبيل مزيد من اختراق مجتمعات الدولة العثمانية وتفكيكها، لا سيما من خلال عناصر مرتبطة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا بدوائر هذه السياسات. وثائق المؤتمر العربي الأول في القسم الثاني من الكتاب، يورد كوثراني بعض المراسلات الدبلوماسية الفرنسية حول المؤتمر وأوضاع سورية عام 1913، وبذيلها ثبت بمراجع دراسته والمراسلات. أما القسم الثالث، وثائق المؤتمر العربي الأول 1913، ففيه كتاب المؤتمر الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر في عام 1913، ويضم فكرة المؤتمر التي تتلخص في إبلاغ الأجانب أن العرب يدرؤون عادية الاحتلال من أيّ دولة كانت ويحتفظون بحياتهم الوطنية، ومصارحة الدولة العثمانية بوجوب تطبيق الإصلاحات اللامركزية في بلاد العرب. كما يضم الكتاب أسماء الوفود المشاركة في المؤتمر، ومحاضر جلسات المؤتمر الأربع المنعقدة في الفترة 18-23 حزيران/ يونيو 1913، تشمل ما ألقي فيها من خطب، وما تُلي فيها من رسائل أرسلها العرب من كل أنحاء الدنيا إلى المؤتمر دعمًا وتهليلًا.

سورية الدولة والهوية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب خلود الزغيّر سورية الدولة والهوية: قراءة حول مفاهيم الأمّة والقومية والدولة الوطنية في الوعي السياسي السوري (1946-1963). وفي هذا الكتاب، تقدم المؤلِّفة قراءة في الطروحات المتعلقة بهوية الدولة السورية والمفاهيم المركزية التي قام عليها النقاش بين هذه الطروحات؛ مثل "الأمّة"، و"القومية"، و"الدولة الوطنية"، داخل خطاب الأحزاب السياسية السورية التي تصدرت المشهد السياسي بعد الاستقلال التام لسورية في عام 1946 حتى وصول اللجنة العسكرية لحزب البعث إلى السلطة في عام 1963، سواء الأحزاب التي وُجِدت في السلطة أو التي كانت في المعارضة، انطلاقًا من أن أي قراءة في سؤال الدولة والهوية اليوم تحتاج إلى فهم الإشكاليات والظروف والسياقات التي تشكلت ضمنها الدولة السورية وهويتها في المراحل السابقة، خصوصًا أن السؤال حول وجود هوية سياسية - اجتماعية لسورية أو هوية وطنية سورية جامعة أمرٌ لا يزال مطروحًا. ويشتمل هذا الكتاب (272 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) على تسعة فصول نتطرّق إليها في ما يلي. الهوية والتحديات في الفصل الأول، "الهوية السياسية والإشكالية الجغرافية والاجتماعية"، تطرح المؤلفة التحديات الداخلية التي رافقت نشوء الدولة السورية وأحزابها السياسية، وأبرزها الإشكالية الجغرافية المتمثلة في مسألة التناقض بين جغرافية الكيان السوري الناشئ في مطلع العشرينيات والانتماء السياسي إليه، والإشكالية الاجتماعية المتعلقة ببنية المجتمع السوري من حيث طبقاته ونخبه السياسية، ودور المسألة الاجتماعية في تشكيل التوجهات السياسية لكل حزب. أمّا في الفصل الثاني، "التحديات الخارجية للكيان الوطني السوري"، فتعالج المؤلفة التحديات الخارجية للكيان الوطني السوري والإطار الإقليمي والدولي الذي نشأ فيه، وتفكك مفهوم الوطنية والانتماء الوطني الذي تشكل في ظل الموقف من الآخر الخارجي وبالتحدي معه. أمّا في الفصل الثالث، "المؤسسة السياسية والمؤسسات المحلية التقليدية"، فتتناول المؤلفة بنية مؤسسة الدولة، وإلى أي درجة شكّل المجتمع السياسي السوري ومؤسساته دولة وطنية حديثة، وأثر الانتماءات فوق الوطنية أو تحت الوطنية في مؤسسات سياسية (كالأحزاب والبرلمان مثلًا). الوطنية والقومية وما بينهما تنتقل المؤلفة في الفصل الرابع، "أثر الفكر القومي الغربي في التنظير لمفهوم الأمة"، إلى دراسة أثر الفكر القومي الغربي، وخصوصًا النظريتين الفرنسية والألمانية، في الأحزاب القومية التي بدأت تُنظّر لمفهومَي "الأمة" و"القومية" اللذين طغيا على مفهوم "الوطنية". وقد اعتمدت في هذا الشأن حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ بغية الكشف عن الإرث القومي الغربي في خطابهما النظري، وعلاقته بواقع ظهور هذه الأحزاب. ثمّ تناقش المؤلفة في الفصل الخامس، "بين الوطنية السورية والقومية العربية"، الازدواجية أو التأرجح بين مفهومي الوطنية السورية والقومية العربية في خطاب الأحزاب السياسية السورية، وإلى أي درجة يعكس هذا التأرجح إشكالية عدم التوافق حول تعريف الكيان السوري كدولة – أمة، أو كقطر ينتمي إلى أمة أوسع، إضافةً إلى الدور الذي تؤديه الظروف المحيطة وشبكة المصالح في تبدل استخدام هذين المفهومين. أمّة ولغة وتاريخ في الفصل السادس، "الأمة واللغة"، تدرس المؤلفة علاقة الأمة باللغة؛ إذ أدت اللغة العربية دورًا مركزيًا في تشكيل الهوية العربية في العصر الحديث، ذلك أنّ التيارات القومية العربية بَنَت تصورها للأمة على أساس اللغة، معتبرةً إياها المحدد الأساسي والأول لكيان الأمة؛ بناءً على أنّ وحدة اللغة هي محدد وحدة الكيان القومي. وفي هذا السياق تبحث الزغير التصور اللغوي - التاريخي عند ساطع الحصري، والتصور اللغوي - الميتافيزيقي عند زكي الأرسوزي، والتصور اللغوي - السياسي عند حزب البعث. أمّا الفصل السابع، "الأمة والتاريخ"، فتبحث فيه المؤلفة علاقة الأمة بالتاريخ، خصوصًا التاريخ الذي شكّل في خطاب الأحزاب السياسية السورية مقومًا أساسيًا من مقومات تكوين الأمة من جهة، ومرجعية فكرية وإرثًا تُبنى عليه الأمة المعاصرة من جهة ثانية. ومن هذا المنطلق، تلقي نظرة على موقع التاريخ في خطاب الأحزاب السياسية بشأن الأمة، ولا سيما على مستوى الوظيفة، وعلى مستوى الدور الذي أداه. وفي هذا الفصل تعالج المؤلفة التاريخ بوصفه مرجعيةً للأمة وإرثها، وعامل وحدة لها. أمّة واقتصاد ودين في الفصل الثامن، "الأمة - الاقتصاد – الطبقة"، تبحث المؤلفة في علاقة الأمة بالاقتصاد، خصوصًا أن حزبين فقط طرحا دور العامل الاقتصادي في تكوين الأمة؛ هما الحزب الشيوعي، والحزب السوري القومي الاجتماعي. وقد تصاعد الجدل بين اتجاه يرى أن الأمة العربية هي أمّة مُكوَّنة، وقد مثّل هذا الاتجاه القوميون العرب واليساريون غير الدائرين في فلك السوفيات، واتجاه يرى أن الأمة ما زالت في طور التكوُّن وأنها تبقى كذلك حتى تتحقق وحدتها الاقتصادية، ومثّل هذا الاتجاه الماركسيون الشيوعيون العرب الدائرون في فلك السوفيات، في حين يرى اتجاه مثّله السوريون القوميون الاجتماعيون أن الأمة متكونة وأنها تمثّل وحدة تامة، لكنّ بعثها يحتاج إلى ما سمّوه النهضة القومية الاجتماعية، وبناء المتحد القومي الاجتماعي. في آخر فصول الكتاب؛ أي الفصل التاسع الذي ورد بعنوان "الأمة والدين"، تخوض المؤلفة في علاقة الأمة بالدين الإسلامي، وفي الاختلاف الفكري الواضح بين الأحزاب السياسية السورية حول مسألة وحدة الأمة على أساس الدين، وحول علاقة الدين بالدولة والسياسة. فإذا كانت عقيدة العروبة قد استطاعت إيجاد نقاط تلاقٍ مع عقيدة الإسلام، فإن عقائد أخرى كالشيوعية والقومية السورية كانت أكثر جذرية في استبعادها العامل الديني، على نحو تكون فيه المؤسسة الدينية في ما يتعلق بالمؤسسة السياسية مؤسسة محايدة، على الرغم من أن تلك العقائد قدّمت نفسها، أحيانًا، كـ "أديان" جديدة.

الفلسطينيون في العالم: دراسة ديموغرافية

في كتابهما الفلسطينيون في العالم: دراسة ديموغرافية الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يبحث يوسف كرباج وحلا نوفل في الجوانب الديموغرافية للفلسطينيين في العالم، التي تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية. إن التحليل الديموغرافي في هذا الكتاب هو القياس الموضوعي للحقائق الديموغرافية المتعلقة بماضي الفلسطينيين وحاضرهم، ويوفر مسارات علمية للتنبؤ بمستقبلهم الديموغرافي، محاولًا التعرف إلى تيارات الهجرة التي شكلت مجتمعات فلسطينية في المهاجر، وساعيًا - بقدر توافر المعطيات الضرورية - إلى تقديم إسقاطات ديموغرافية لعدد الفلسطينيين في العالم بحلول عام 2050، من دون إغفال دراسة السمات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في كل بلد من بلدان العالم. في فلسطين وإسرائيل والشتات يتألف الكتاب (296 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا. يتناول المؤلفان في الفصل الأول، "دولة فلسطين: أكبر عدد من الفلسطينيين على الرغم من الكارثة"، ديموغرافيًا الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتحول الديموغرافي بين الفلسطينيين، والخاصية الديموغرافية لكل من قطاع غزة والقدس والمستوطنات الإسرائيلية، وكيف سيكون الوضع في فلسطين التاريخية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الفصل الثاني، "الفلسطينيون في إسرائيل"، يقول المؤلفان إنه من المستحيل التنبؤ بالمستقبل، لكن إذ بدا من شبه المؤكد أن الترحيل أمرٌ لا يمكن تصوّره في ضوء الكتلة الديموغرافية الكبيرة الموجودة الآن، وفي سياق النمو الديموغرافي المحتوم، يُخشى من أن تكون المناطق التي فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين، مثل الجليل والمثلث، خاضعة لشكل من أشكال العزل يشبه إلى حدٍّ بعيد السيطرة المعززة، مثلما حصل في جنوب أفريقيا خلال الأيام السيئة للفصل العنصري. أما في الفصل الثالث، "الأردن: العدد الأكبر من الفلسطينيين في الشتات"، فيرى المؤلفان أن قضية عدد الفلسطينيين في الأردن أمرٌ أساسي بالنسبة إلى الفلسطينيين أنفسهم، وبالنسبة إلى الإسرائيليين القلقين في بعض الأحيان من أجل العثور على وطن بديل للفلسطينيين خارج الضفة الغربية. وقد تبيّن أن الفلسطينيين كانوا أبعد من أن يمثلوا الأغلبية العظمى من سكان الأردن، حتى مع مساهمة الفلسطينيين الأجانب. ومع أقصى قدر ممكن من الموضوعية، وعلى الرغم من عدم دقة البيانات، أظهر بحثهما أن الفلسطينيين يمثّلون عنصرًا أساسيًا في الأردن، لكنه العنصر الذي لا يرغب في السيطرة على كل شيء. وهذا الأمر مفيد للعلاقات الجيدة بينهم من خلال نزع فتيل الأوهام التي تنتشر في الكثير من الأحيان. في سورية ولبنان ومصر في الفصل الرابع، "الفلسطينيون في سورية: من الاستقرار إلى التهجير الثاني"، يقول كرباج ونوفل إن أوساطًا فلسطينية تتخوف من استغلال سعي الفلسطينيين للهجرة إلى أي دولة أوروبية من أجل البحث عن استقرار جديد بعد الاستقرار الذي فقدوه في سورية من جرّاء الحرب المستمرة، في مقابل التخلي عن حق العودة، وإن كان سيتم ذلك عمليًا عندما تستقر الأسر الفلسطينية هناك. ويتوقع المؤلفان أن يصل عدد الفلسطينيين في سورية إلى مليون ومئتَي ألف في عام 2050. كما بيّنا أنّ عددهم انخفض كثيرًا بسبب انخفاض الخصوبة ونزوحهم إلى بلدان متعددة من المحتمل جدًا ألَّا يعودوا منها، فتكون هجرتهم نهائية. وفي الفصل الخامس، "الفلسطينيون في لبنان: من حق العودة إلى حق الهجرة"، يلاحظ المؤلفان أن الثقل الديموغرافي للفلسطينيين في لبنان ما عاد كما كان عليه في بداية اللجوء؛ حيث مثّل اللاجئون الفلسطينيون في عام 1948 نحو 10 في المئة من السكان في لبنان، إلا أنهم باتوا يمثّلون 5.5 في المئة من مجمل السكان في نهاية عام 2017. وبعد مرور 69 عامًا على وجودهم في لبنان، لا يزالون محرومين من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والتملك، تحت غطاء رفض التوطين والحق في العودة. أما في الفصل السادس، "الفلسطينيون في مصر: من الاندماج إلى النسيان"، فيقدر المؤلفان العدد الحالي للفلسطينيين في مصر بما يراوح بين 30 و100 ألف نسمة، ومع قلة عددهم وانتشارهم في جميع أنحاء البلاد، يبدون بمنزلة نقطة صغيرة في "بحر" المصريين (أكثر من 92 مليون نسمة في نهاية عام 2016). في العراق والخليج في الفصل السابع، "الفلسطينيون في العراق: أرض استضافة متواضعة للفلسطينيين"، يرى المؤلفان أن عدد الفلسطينيين في العراق انخفض تحت عتبة ديموغرافية متدنية جدًا إلى درجة بات انقراضهم على المدى الطويل أو القصير محتّمًا. ومن المؤكد أن إمكانات نموّهم الديموغرافي تداعت على نحو ملحوظ (تدنّي نسبتَي الزواج والولادة). لكن الهجرة إلى خارج العراق هي التي ستشكل "الضربة القاضية". وسيكون انقراض المجتمع الفلسطيني في العراق احتمالًا قويًا بحلول عام 2050. وفي الفصل الثامن، "الفلسطينيون في دول الخليج العربية: نخبة مثقفة ومختارة"، يقول المؤلفان إن للفلسطينيين في منطقة الخليج العربي أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الشتات الفلسطيني، "ولا يتعلق الأمر بأهميتهم العددية؛ إذ إن وزنهم الديموغرافي ليس كبيرًا، مقارنة بالبلدان الأخرى من الشتات، خصوصًا أنهم ينتشرون في ست دول، لكن قد يكون ضروريًا الإشارة إلى دورهم الاقتصادي، وبدرجات معيّنة تأثيرهم السياسي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية". في غرب أوروبا وشمالها يضم الفصل التاسع، "الفلسطينيون في أوروبا الغربية (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)"، دراسة ثلاث دول فقط من دول أوروبا الغربية؛ للأسباب الآتية: أولًا، علاقة فرنسا الخاصة بفلسطين وأهمية فرنسا في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وفي حل القضية الفلسطينية. ثانيًا، الجهود التي بذلها المجتمع الفلسطيني في المملكة المتحدة لتأسيس مؤسسات تهدف إلى حماية مصالحه السياسية والاجتماعية. ثالثًا، الأنموذج الذي تقدمه ألمانيا لفهم الحقائق الديموغرافية المتعلقة بسكانها الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، بسبب وفرة البيانات الكمية عن الجوانب الأساسية لديناميتهم الديموغرافية، فضلًا عن أن العدد الأكبر من الفلسطينيين في أوروبا يعيش فيها. في الفصل العاشر، "الفلسطينيون في بلدان شمال أوروبا"، يبحث المؤلفان في أحوال الفلسطينيين في السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا وفنلندا. ومع أن المجتمعات الفلسطينية في هذه البلدان ليست كبيرة، فإنها تكتسب أهمية سياسية ورمزية؛ بالنظر إلى أن السويد كانت من بين عدد قليل من دول أوروبا الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين. وقد برز اندماج عدد من الفلسطينيين في الدنمارك، خصوصًا في المجال السياسي، مع برلمانيين وأعضاء في المجالس البلدية، في حين يتناقض، بوضوح، اهتمام النرويج بالقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط مع مصير الفلسطينيين الذين تمكنوا من اللجوء إليها. وفي هذا السياق تُعتبر أيسلندا أول دولة أوروبية اعترفت بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية معها. في الولايات المتحدة وتشيلي في الفصل الحادي عشر، "الفلسطينيون في الولايات المتحدة الأميركية: بين الاندماج والشعور بالانتماء"، يرى المؤلفان أنه على الرغم من عدم توافر معطيات دقيقة عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة فإنه يُستشف من التقديرات المتوافرة أن عددهم تزايد من نحو 200 ألف نسمة في عام 1988 إلى نحو 236 ألف نسمة في عام 2005، ويُقدّر حاليًا بنحو 310 آلاف نسمة. وفي انتظار نتائج تعداد السكان الفلسطينيين المرتقب تنفيذه، وفي ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة، يمكن توقع تطور عدد الفلسطينيين، حيث يصل إلى 344 ألف نسمة نحو عام 2025، وإلى 441 ألف نسمة بحلول عام 2050. أما في الفصل الثاني عشر، "الفلسطينيون في تشيلي: أهمية رمزية وسياسية"، فيرى المؤلفان أن العدد الكبير للمنظمات الفلسطينية في تشيلي يُعدُّ ميزة، فضلًا عن انتماء الفلسطينيين إلى الطبقات الأكثر تعليمًا في المجتمع. ويشكل الحفاظ على منزلتهم الاجتماعية المرتفعة وتركزهم الجغرافي في أماكن محددة جدًا في البلد وفي المدن، ميزة أخرى من شأنها أن تجعل من الممكن، من خلال تقنيات ملائمة غير معقدة، التعرف إلى هؤلاء السكان، من دون المخاطرة بازدواجية العد والحذف.

جزر دياويو (سلسلة المحيط في الصين) (باللغة العربية)

"جزر دياويو" يشمل المحتوى الرئيسي للكتاب تسعة موضوعات: التعرف على جزر دياويو وقيمتها، لماذا تنتمى جزر دياويو إلى الصين، كيف انتزعت اليابان جزر دياويو من الصين، وجوب إعادة جزر دياويو للصين بعد الحرب الثانية، "وصاية" أمريكا تدفن جذور الحادثة، التفاهم المتبادل حول اتفاق "وقف النزاعات"، من يقوم بـ "تغيير الوضع الراهن"، الجهود المبذولة لحماية حق سيادة الصين على جزر دياويو. من خلال عرض هذه القضايا يحاول الكتاب عرض مشكلة جزر دياويو بشكل كامل ومن جميع النواحي ، لتوضيح الحقائق التاريخية والأساس القانوني لانتماء جزر دياويو للصين. ونقد رأى وموقف اليابان الذى لا أساس له من الصحة واستفزازها الغير قانوني، وكشف الحقيقة للجميع، ووضع الأمور في نصابها.

القمة الامريكية السعودية الاولى:"القمة السرية بين الملك عبد العزيز ابن سعود والرئيس روزفلت البحيرات المرة

تعد القمة الأمريكية السعودية الأولى (فبراير 1945) حدثاً مفصلياً في تاريخ المملكة والمنطقة العربية والعالم، إذ أسست تحالفاً راسخاً بين القوة الأكبر في العالم واحدة من أهم القوى الإقليمية، وقد صمدت التفاهمات التي أرسها الرئيس الأمريكي روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود في وجه عواصف إقليمية ودولية عاتية: إنشاء إسرائيل، الحروب العربية الإسرائيلية، انهيار الاتحاد السوفيتي، غزو الكويت...... وكانت السرية التي أحيطت بها القمة قد عززت أهميتها وجعلتها تبدو حدثاً غامضاً تحيط به الأقاويل حتى كتب الكولونيل ليم إيدي هذه الوثيقة التي تترجم للعربية كاملة للمرة الأولى. والكولونيل إيدي أول وزير أمريكي مفوض في المملكة العربية السعودية (1944-1946) فضلاً عن أنه تولى الترجمة بين الرئيس والملك في لقاء القمة، ولديه معرفة عميقة بالمملكة والعلاقات بين البلدين. وقد تضمن الكتاب: الترجمة الكاملة للوثيقة، وصورة ضوئية كاملة لها، إلى جانب تعريف واف بالرئيس والملك، وقراءة في تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والغرب. ولأهميتها التاريخية الاستثنائية، فإن هذه الوثيقة مما لا غنى لمتخصص في تاريخ المملكة والعالم العربي عن اقتنائها لأنها تكشف عن درجة الاتفاق والخلاف في القضايا الرئيسة لتي ساهمت بنصيب كبير في صياغة تاريخ المنطقة، وما تزال.

نظام الأتينيين

ما من أحدٍ يشكُّ في أن الحضارة اليونانية شكَّلت مهد الفكر السياسي، وأنها استطاعت بما وعته من تجارب أن تكون ملمَّةً بالعديد من النظم السياسية، وكان لكل مدينةٍ في اليونان نظامها الخاصُّ الذي أرتأته صالحًا لها. وتعددت تلك الأنظمة بين ديمقراطية، وملكية، وأرستقراطية، وأليجراكية، وغيرها. وهنا يرصد «أرسطو» النظم التي تتابعت على «أثينا» (المدينة اليونانية التي خرج منها نور الحضارة) حتى عام ٤٠٣ قبل الميلاد، كما يستعرض أداء مؤسسات الدولة، وشروط الحصول على المواطنة. وترجع أهمية ترجمة «طه حسين» لهذا الكتاب إلى العربية إلى كونه وثيقة هامة للفكر السياسيِّ الذي كان سائدًا في العصور القديمة، تؤكِّد على أن النظم ليست جيدةً أو سيئةً بذاتها، ولكن تطبيقها هو ما يجعلها عادلةً أو غير عادلة.

روح السياسة

هو كتاب اجتماعي عُنِيَ فيه «غوستاف لوبون» بالحديث عن الروح السياسية للجماعات باعتبارها قاطرة الحياة الفكرية التي تقود معارك الجماعات في كافَّة الميادين الإنسانية الأخرى؛ كالميدان الاقتصادي والعسكري والاجتماعي، وقد تحدَّث الكاتب في هذا الكتاب عن مجموعة من القضايا المحورية أبرزها حديثه عن مدى استبداد الأنظمة القمعية، وعن رفض التيارات الاشتراكية الأوروبية — آنذاك — لاحتكار الحركات الرأسمالية لمُقَدرات الحُكم، وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى البحث في النتائج المترتبة على تطبيق مناهج التربية الأوروبية على الشعوب المتأخرة، ويتحدث أيضًا عن النَّهج الاستعماري لدول أوروبا التي تستبيح مقدرات الشعوب بشرعية الوهم الذي تسميه الحرية موضحًا عددًا من جرائم القتل السياسي وصور التعصب والاضطهاد الديني التي تُوصَمُ بها بعض المجتمعات.

لا شيوعية ولا استعمار

مَثَّلَ «الاستعمار» مرحلةً هامةً من مراحل التاريخ السياسي طوال القرنين السابقين؛ حيث سيطرت الدول الأكثر تقدُّمًا على الشعوب التي اعتبروها مُتخلِّفة، مدَّعِين أن هدفهم هو الأخذ بيد تلك الشعوب من أجل نهضتها ورُقِيِّها، وكذلك حق الرجل الأبيض في السيطرة. وفي نهاية الأمر أصبحت نظرية الاستعمار في طيِّ النسيان، وانتهى مدلولها تمامًا، وإنْ ظلَّتْ آثارها حتى اليوم. أما مصطلح «الشيوعية» فقد لمع في القرن العشرين؛ وهو يُعَدُّ واحدًا من أكثر المصطلحات جذبًا للانتباه وإثارةً للجدل؛ الأمر الذي أدَّى إلى انقسام العالم إلى نصفين. وقد توقَّعَ العقاد أن مصير الشيوعية لن يختلف عن مصير الاستعمار. ويؤكد العقاد في كتابه أن موقف الشرقين واضح، وهو أنهم يرفضون الشيوعية والاستعمار.

تكوين مصر

حرصت «مصر» منذ فجر التاريخ على توطيد علاقتها بالمجتمعات الكبرى؛ فأثَّرت فيها وتأثَّرت بها، لا سيما وأن التغير الاجتماعي الذي طرأ عليها في مختلف العصور كان كفيلًا بإكسابِها قدرةً على الصمود في وجه تحديات وعوائق حركتي التاريخ والجغرافيا السكانية. ويرى المؤلف في هذا الكتاب أن التفاعل الحادث بين مبدأ الثبات ومبدأ التغيير في المجتمعات هو الذي يصنع التاريخ. ونستطيع أن نقول: إن الكاتب هنا وضع يده على مفاتِيح الشخصية المصرية بعناية، فبرغم ما أورده من موضوعات متفرِّقة الأفكار، إلا أنها تترابط في مضمونها؛ لتبرز لنا معالم وطن كبير، ضرب بجذوره في أعماق التاريخ، وهذا ما جعل الكاتب يقرر أن مصر هي «هبة المصريين»، وليست هبة النيل كما قال «هيرودوت» قديمًا.

حياة الشرق

لا شك في أن العالم الإسلامي يُعاني العديد من عوامل التدهور والانْحِطاط، التي جعلته يتخلف عن ركب الحضارة الغربية. وقد أدرك هذا «محمد لطفي جمعة»، فرصد العديد من المشكلات التي تقف أمام نهضة الشرق الإسلامي، ويَقصد به الدول الإسلامية، مؤكدًا أن النهضة لن تأتي إلا بجهود أبنائه، رافضًا الاعتماد على الدول الكبرى — إنجلترا وفرنسا آنذاك — في هذا الشأن؛ لأن هذه الدول لا تنظر إلا لمصالحها فقط، ولا يجب أن نعوِّل عليها من أجل نهضتنا. واستدعى من التاريخ ما يدعِّم به نظريته، وأكد أن الشرق — وخص بالذكر مصر — غنيٌّ بثرواته فقيرٌ بأهله. فهل يستمع حكامنا اليوم إلى نصيحة مرَّ عليها ما يقارب القرن، ويتخلون عن دعم أوروبا والولايات المتحدة، ويبنون أوطانهم بجهود وسواعد أبنائهم؟

بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي

عانت إثيوبيا «الحبشة قديمًا» — كما عانت دول القارة الأفريقية — من طمع العديد من الدول التي حاولت بسط نفوذها عليها؛ من أجل الاستفادة من موقعها المتميز؛ لذا كانت إثيوبيا جزءًا من الصراع الاستعماري بين الدول الكبرى، ولا سيما إيطاليا التي حاولت غزوها عام ١٨٨٨م، وتصدَّى لها الملك «منليك الثاني» (١٨٨٩م-١٩١٣م) — الذي يعد المؤسس الحقيقي لإثيوبيا — وألحق بها هزيمة ساحقة في «عدوة» عام ١٨٩٦م. ولم تُثنِ الهزيمة إيطاليا عن عزمها؛ فقامت في عهد «موسوليني» بغزو إثيوبيا مرة أخرى عام ١٩٣٦م، ضاربةً عُرْض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولتين. وأثبتت الحرب ضعف «عصبة الأمم»، وعدم قدرتها على إيقاف العدوان عن إحدى دول العصبة. غير أن إيطاليا لم تنعم كثيرًا في مستعمرتها الجديدة، وخرجت منها مهزومة عام ١٩٤١م، وعاد الإمبراطور «هيلاسيلاسي» إلى عرشه.

السياسة الأمريكية تجاه (إسرائيل) في عهد أدارة الرئيس دوايت أيزنهاور 1953-1961م

العالم المعاصر بين حربين

يتناول هذا الكتاب تأريخ العالم المعاصر من عام 1914 وهو تأريخ بدء الحرب العالمية الاولى مروراً بالحرب العالمية الثانية انتهاءاً بالحرب الباردة، وقد شملت مادة الكتاب ما بعد عام 1975 كون ان العلاقات الدولية شهدت انتقالة مهمة تمثلت بانسحاب الولايات المتحدة الامريكية من فيتنام وظهور ما اطلق عليه (عقدة فيتنام) بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي اطلق عليها مرحلة الوفاق كان من اهم معالمها الاتفاقيات الثنائية حول الحد من الاسلحة الستراتيجية كأتفاقية سالت (1) وسالت (2) وغيرها.

الصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي

يتناول الكتاب عناوين أساسية ومحاور فرعية مثل المثقف والسياسي ( الصراع بين المثقف السياسي ومسؤولية المثقف ومهامه ) والمعلومات الفكرية والقيادات الحزبية ( اختلاف التوجيهات والاهداف بين اللمنظومات الفكرية , ورئية في ممارسات القيادات الحزبية ) وأخيرا النظام السياسي والمجتمع ( رؤية في الأنظمة والاحزاب السياسية ومساهمة النخب في ارساء النظام الديمقراطي ) .

عبد الخالق السامرائي

عبد الخالق إبراهيم خليل السامرائي (1935–1979) سياسي عراقي وأحد قادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق من مواليد بغداد وينتمي إلى قبيلة الجبور من مدينة سامراء. كان يعد فلسطين القضية المركزية للعرب. من أكثر البعثيين تفهما للحقوق الكردية المشروعة. وكانت له علاقات متميزة مع الكرد وقال عنه المرحوم الملا مصطفى البرزاني:" عبد الخالق السامرائي" حمامة السلام أينما حط حط السلام معه"، وكان له الدور الأكبر في اصدار بيان 11 آذار 1970. كان يستخدم الحوار السلمي مع الوطنيين العراقيين ومع القوميين ويعالج المشاكل بالحكمة والعقلانية والتفاوض. أقام دائرة واسعة من العلاقات المميزة مع "الحكومات الاشتراكية" في العالم عززت علاقات العراق بتلك الدول آنذاك. ولا علاقة للصيغة الصوتية باجراء مقابلة متصورة مع كلمة صدام! رغم أنهما اتفقا في وقت مبكر من انشقاق الحزب على العمل في جناح واحد، هو جناح ميشيل عفلق.. وهنا المفارقة!. فالمعروف عن عبد الخالق انه يريد للحزب ان يكون داراً للفقراء وخيمة ثورية للعرب.. لكن املاً كهذا هل يتحقق في منظمة يقودها ميشيل عفلق وشبلي العيسمي والياس فرح.. ثم أحمد حسن البكر وصدام حسين؟. أي ان عبد الخالق وضع قدمه في الفراغ وهو يخطو الخطوة الأولى فاذا سألته -كما تساءلت مع نفسي- لماذا أنت في هذا الحزب؟. قال: ان الإصلاح الصحيح يتم من داخل المنظمة لا من خارجها. واذا قلت له: ان محاولات سابقة اخفقت وبقي ميشيل عفلق، وان السوريين اصلحوا الحزب من الداخل، فلماذا جنحت إلى شاطئ عفلق؟ قال: ان محاولة الإصلاح ستنجح وميشيل عفلق على رأس الحزب عن طريق الالتزام بالشرعية وبدستور الحزب ونظامه الداخلي. ربما لهذا السبب سمي درويش الحزب، أو لأن نمط حياته الخاصة يوحي بالدروشة.. داره التي لم يفارقها وقد صار عضواً في مجلس قيادة الثورة، عفافه كفافه وترفعه عن الدنايا. لكنه لم يكن حمامة! انه في الوقت المناسب مقاتل ومقتحم.. وقد يكون اختار أو اختاروا له كنية أبو دحام لانه يدحم.. اي يهجم. لكنه ظل رجل الحوار السلمي مع الوطنيين العراقيين ومع القوميين العرب واختير نائباً لرئيس الجبهة المساندة للثورة الفلسطينية التي يتزعمها كمال جنبلاط في لبنان. كما بقي يدور في نشاطه بعد استلام السلطة عام 1968 على محور الثقافة رافضاً باصرار ان يحمل حقيبة وزارية متفرغاً لشؤون التنظيم الثقافي كما كان صدام حسين متفرغاً لشؤون مكتب العلاقات الخاص بالاغتيالات فجمع الأول حوله مثقفين وشعراء.. ورجال سياسة ونال ثقتهم.. وجمع الثاني حوله القادرين على النهوض باعمال الاستجواب والتحقيق واستخدام حوض الاسيد.

الانسداد السياسي في العراق

هذا الكتاب هو محصلة لعقد كامل من التفاعل مع حقبة ربما تكون هي الأهم في تاريخ العراق الحديث. سقوط نظام صدام حسين واحتلال العراق في العام ٢٠٠٣ كان زلزالًا بكل ما للكلمة من معنى، فهو من جهة أعاد البلد - والمنطقة - إلى مرحلة ما قبل الاستقلال وإلى نمط جديد للعلاقة مع قوة الاحتلال. ومن جهة أخرى، أعاد طرح الأسئلة الكبرى حول طبيعة الكيان السياسي العراقي، وعلاقة الدولة بالمجتمع، والعلاقة بين المكوِّنات، ومعنى الهوية الوطنية. بسبب هذين البُعدين في التغيير وجدنا أنفسنا في مواجهة خطابين وموقفين، واحد يركّز على العودة إلى التقاليد الوطنية الكلاسيكية المتمثّلة بمقاومة الاحتلال وتأجيل النقاش حول أي قضية أخرى، بما في ذلك بناء نظام سياسي جديد، حتى إخراج الاحتلال. والآخر ركّز على أولوية إعادة بناء الذات ومراجعة تجربة أكثر من ثمانين عاماً من عمر الدولة الوطنية العراقية ومآلاتها، لغرض الشروع بتغيير جذري في بنية هذه الدولة.

الشيعة

إن هذا الرد الرائع والمًخْرِس والمُلْجِم للإمام علي زين العابدين رضي الله عنه يكشف لنا بوضوح وجلاء جوهر المذهب الشيعي الذي لو أردنا صفاءه ونقاءه المستمدين من رد الإمام، لوجدناه مذهباً خامساً ينضاف إلى مذاهب السنة: الحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، ولو هجرنا ذلك الرد ووقفنا عند ادعات واتهامات غلاة القوم لاختلفنا هذا الاختلاف الذى ارتضيناه، وسعينا إليه، وأدمناه. لقد أدمناه حينما استسلمنا للحديث الضعيف الذى أسس لهذا الاختلاف: "توشك أمتي أن تتفرق على بضع وسبعين شعبة كلهم في النار إلا واحدة". واستسلامنا الضعيف لهذا الحديث الضعيف يشهد في ذات الوقت انهزامنا بالضربة القاضية المخجلة أمام الأحاديث الداعية للوحدة: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"، و"المسلم أخ المسلم لايظلمه ولا يُسْلِمه".

طريق الصين - سر المعجزة (باللغة العربية)

يُعد كتاب (طريق الصين: سر المعجزة) أول كتاب موجه للقارئ العربي يتناول مسيرة تنمية الصين الجديدة ويقوم بتلخيص انجازات بناء الصين الجديدة، ولا سيما تجربة نجاح الاصلاح والانفتاح الصيني، ويساعد الكتاب القارئ الصيني والأجنبي على فهم طرق التفكير ومفهوم القيمة عند الشعب الصيني، بالإضافة إلى معرفة سر نجاح الشعب الصيني في اختيار طرق التنمية الخاصة به. اعتمد الكتاب على أسلوب المقابلات الشخصية، فضلا عن أسلوب "أنا أتحدث وأنت تستمع" ، وتم تحويله إلى نمط خاص يتمثل في "أنت تسأل وأنا أجيب"، بحيث يقوم الطلاب العرب بطرح الأسئلة التي تدور في عقولهم حول كل ما يتعلق بالصين في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والعلاقات الصينية العربية وغيرها من الموضوعات، ثم يقوم مجموعة من الخبراء الصينين مثل تشانغ وي وي وبان وي وهان يي هاي وجين يوان بو وغيرهم من المتخصصين بالرد على تلك الأسئلة. وقد قامت دار نشر انتركونتننتال والمكتب المصري للمطبوعات بنشر النسخة العربية من هذا الكتاب.

التاريخ لا يُنسى: انتقاد المبعوثين الصينيين لزيارة رئيس وزراء اليابان ضريح ياسوكوني

في 26 ديسمبر 2013 قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيارة ضريح ياسوكوني علنا. في 21 ابريل 2014 بدأت فعاليات مهرجان الربيع بضريح ياسوكوني والتي استمرت لثلاثة أيام، وقام رئيس الوزراء شينزو آبي وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتقديم القرابين. إن حكومة آبي تحاول جاهدة إحياء النزعة العسكرية، لتتحدى علنا النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تعرضت للإدانة بشدة من قِبل المجتمع الدولي، فأصبحت مشكلة ضريح ياسوكوني محط اهتمام الرأي العام الدولي مرة ثانية. يكرم ضريح ياسوكوني 14 مجرم حرب من الدرجة الأولى في الحرب العالمية الثانية من بينهم هيديكي توجو، وهو زمر لتوسع العدوان العسكري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. إن الموقف الذى تبنته اليابان بشأن ضريح ياسوكوني يتضمن ما إذا كانت اليابان تفهم بشكل صحيح وتتأمل بعمق تاريخ عدوانها. وقد لاقت زيارة الساسة اليابانيون لضريح ياسوكوني مشاعر الغضب والكراهية لدى الدول الآسيوية ووصفوها بأنها "زيارة الأشباح". فزيارة آبي لضريح ياسوكوني تلحق أكبر أذى بمشاعر شعوب كل الدول التي عانت من العدوان العسكري الياباني وحكمه الاستعماري، وطريقها المعاكس هذا يثير الحذر الشديد والمخاوف القوية لدى الدول الآسيوية والمجتمع الدولي بشأن اتجاه التنمية المستقبلية في اليابان. من أجل ردّ ضربة قوية لسلوك آبي الشائن بزيارته لضريح ياسوكوني، وفضح النوايا السيئة للقوى اليمينية اليابانية في محاولتها لتجميل تاريخ عدوانها العسكري، واستعادة الحقيقة التاريخية، وكسب تأييد الرأي العام العالمي للصين والدول المتضررة الأخرى، كتب المبعوثون الدبلوماسيون الصينيون بالخارج في وسائل الإعلام المحلية مقالات تعبر عن موقف الصين. هذه المقالات تكشف للمجتمع الدولي حقيقة مشكلة ضريح ياسوكوني وجذور مشكلة التاريخ بين الصين واليابان، وتكشف أيضا خطر زيارة آبي للضريح وسياسة اليمين المحافظ على أمن وسلام منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم كله، كما تحث القوى اليمينية في اليابان برئاسة آبي على مواجهة التاريخ، ووقف الاستفزاز والتخلي عن النزعة العسكرية. وقد قمنا بتجميع أكثر من 60 مقالا عن انتقاد المبعوثين الدبلوماسيين الصينيين لزيارة رئيس الوزراء الياباني ضريح ياسوكونى ونشرها في كتاب بسبع لغات (الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، العربية واليابانية).

قراءات في المفهوم الجديد للدبلوماسية الصينية (باللغة العربية)

منذ أن اختتم المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني بنجاح عام 2012 وانتهاء "الدورتين" عام 2013، وضعت القيادة الصينية الجديدة كلها المصالح المستقبلية والوضع الاستراتيجي نصب عينيها، وتعزيز نظرية الدبلوماسية والابتكار التطبيقي وتحقيق الانجازات المثمرة. إن الصور والكلام المرافق لها في كتاب (قراءات في المفهوم الجديد للدبلوماسية الصينية) كلاهما ممتاز، فقد استعان الكتاب بالخطابات الخارجية للرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ لنقل موقف الدبلوماسية الصينية، كما استعان بوجهات نظر كبار المسؤولين لقراءة وفهم المفهوم الجديد للدبلوماسية الصينية، واعتمد على أبحاث الخبراء لاستكشاف وبحث الاتجاه المستقبلي للدبلوماسية الصينية ونموذج التبادل التفاعلي مع العالم. يهدف هذا الكتاب إلى شرح المفهوم الجديد للدبلوماسية الصينية والاستراتيجية الجديدة، وعرض صورة دولة الصين النامية المنفتحة الهادئة الواثقة المسؤولة، ونشر الطاقة الايجابية "حلم الصين" للعالم كله.

سلسلة "لماذا تعارض الصين زيارة الساسة اليابانيين لضريح ياسوكوني" (مجموعة من 5 مجلدات) (باللغة العربية)

سلسلة "لماذا تعارض الصين زيارة الساسة اليابانيين لضريح ياسوكوني" نبذة عن الكتاب: تضم هذه السلسلة خمسة كتيبات: "كيف أُنشأ ضريح ياسوكوني"، "ما العلاقة بين ضريح ياسوكوني والثقافة والدين في اليابان؟"، "كيف كان ضريح ياسوكوني خلال حرب العدوان الياباني على الصين؟"، "ما الفرق بين الضريح قبل وبعد الحرب؟"، "لماذا أصبحت زيارة ضريح ياسوكوني موضوع حساس؟" فمن خلال التعرف على تاريخ ضريح ياسوكوني وتأثيره على المجتمع الياباني، تكشف الوجه الحقيقي للضريح، ومن ثم توضح للعالم لماذا تعارض الصين زيارة الساسة اليابانيين للضريح. نبذة عن الكاتب: بو بينغ، باحث في معهد التاريخ الحديث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. الاتجاه الرئيسي للبحث هو تاريخ العلاقات الصينية اليابانية، والعلاقات الدولية في شمال شرق آسيا، وتاريخ الغزو الياباني للصين، وتاريخ حرب مقاومة اليابان. من مؤلفاته "ضريح الأرواح الحائمة ـــــــــــ ضريح ياسوكوني والنزعة العسكرية اليابانية"، "الحرب اليابانية الكيميائية خلال فترة الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ القرن الماضي للشمال الشرقي" وغيرهم. توصية المحرر: منذ العديد من السنوات، زار الساسة اليابانيون ضريح ياسوكوني مرة أخرى، لتلحق زيارتهم هذه أكبر أذى بمشاعر الشعب الصيني وكثير من الشعوب الآسيوية التي عانت من العدوان الياباني، مما جعل العلاقات بين اليابان وهذه الدول في غاية التوتر. كما أصبحت التطورات حول ضريح ياسوكوني محط اهتمام الجميع. ولأن ضريح ياسوكوني هو ملك لليابان وحدها، لذلك ليس واضحا للأجانب ما هي طبيعة هذا الضريح الياباني، فمعظم الناس دائما ما يميلون إلى التكهن معتمدين في ذلك على خبراتهم الخاصة ومعرفتهم. إن القوى اليابانية اليمينية المحافظة دائما ما تثير مثل هذا التساؤل: تستطيع كل دولة أن تقيم مراسم إحياء لذكرى خلال إحياء ذكرى البطل القومي Shrine، فعلى سبيل المثال تستطيع أمريكا أن تعتبر قبر الجندي المجهول هو Shrine الخاص بها، كما يستطيع الروسيون إشعال مشاعل الميدان الأحمر بموسكو لفترة طويلة، ويستطيع الصينيون وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب، فلماذا لا يحق لليابانيين إحياء ذكرى Shrine ــــــــــ زيارة ضريح ياسوكوني؟ في الحقيقة أن ضريح ياسوكوني هو ليس بأمر يمكن التحدث عنه ببساطة من خلال Yasukuni Shrine. تقدم كتيبات هذه السلسلة بكل موضوعية تاريخ ضريح ياسوكوني وتأثيره على المجتمع الياباني، ليتمكن القارئ من رؤية الوجه الحقيقي لضريح ياسوكوني.

تداعيات الاحتلال الأمريكي البريطاني على العراق وأثره على الأمن القومي العربي

ولعل الحديث عن انتكاسة الأمن القومي العربي اليوم في خضم الأحداث الجارية، والتي تتجسد في الاحتلال الأمريكي للعراق من خلال الاستحواذ على ثرواته الأساسية، وسعيه إلى تفكيكه إلى كيانات وفئات أثنيه أو دينيه أو طائفية؛ وذلك من أجل سهولة الهيمنة واستمرارها وكبح جماح أية حركة تحريرية في المنطقة، يدفعنا إلى النظر في مستقبل النظام العربي من منظور الأمن المشترك باعتبار أن أمن النظام العربي مرتبط بعضه ببعض، وأن أمن أي عضو فيه يتعذر تحقيقه خارج إطار هذا النظام.

من الجراب

يضع لنا مارون عبود في كتابه «من الجراب» أسُس بناء دولة جديدة، بعدما حصلت لبنان على استقلالها. فقد خرج المحتل وعلى شعبها الآن إعادة بناء ما قضى عليه الاستعمار؛ لذا يناقش مارون كل القضايا المتعلقة ببناء الوطن، ومن بين هذه القضايا «الانتخابات البرلمانية»، حيث يضع أسُس انتخاب النواب، ودورهم في تحسين حياة الشعب الذي انتخبهم، كما لم يعترض مارون حق المرأة في الترشح. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصحة العامة من خلال العناية بكليات الطب وزيادة مخصصات التعليم بصفة عامة. وناقش أيضًا مشكلة توريث المناصب وطريقة اختيار الموظفين، حيث يتم اختيار الأكفأ والابتعاد عن الوساطة؛ أي أنه قدم وصفة لبناء الدولة، وكان شعاره في ذلك: نريد أن نبني وطنًا يكون لنا فيه بيت، لا أن نبني بيتًا يكون لنا وطنًا.

قبل انفجار البركان

أدرك «مارون عبود» الأوضاع السياسية السيئة التي مرت بها لبنان خلال النصف الأول من القرن الماضي؛ حيث ناقشها وصاغها في أسلوب أدبي بديع، لا يخلو من نقد بنَّاء للأوضاع السياسية. حيث ناقش قضايا عدة من أهمها؛ تعديل الدستور كي يتلاءم مع الحقبة الجديدة من تاريخ لبنان، كذلك محاربة الطائفية التى عصفت كثيرًا بهذا البلد، وأثرت سلبًا على مستقبله، كما ناقش المشكلات الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تلك الفترة؛ محذرًا من عمليات بيع وشراء الأصوات. فقد قالها واضحة إن لبنان تحتاج إلي تطهير، وناقش أيضًا عدة مشكلات اجتماعية واقتصادية منها العناية بالحق العام، والميزانية العامة للدولة، والأوقاف وزيادة المعاشات، وعالج أيضًا مشكلة تجنيد النساء الذي تقوم به إسرائيل، داعيًا المرأة العربية إلي خدمة بلدها عن طريق خدمة منزلها، وأن تترك ميدان القتال للرجال. تلك صورة حية عن لبنان في منتصف القرن العشرين.

هل يثمر الربيع العربي

القذافي

في يوم خميس من شهر فبراير 1962 طلب رئيس أركان الجيش الليبي اللواء نورى الصديق بن إسماعيل من مدير مكتبه إحضار رئيس شركة أوكسيدنتال للبترول الأمريكية آرمند هامر، من مطار لبرق القريب من مدينة البيضاء ثم أخذه إلى قصر السلام بطبرق لمقابلة الملك محمد إدريس السنوسي. تبعد مدينة طبرق حوالى 300 كيلومتر عن مطار لبرق ذو الإمكانيات المتواضعة حيث كانت الطائرات تهبط به مسترشدة بفتيلة دخان. كان رئيس الأركان يذهب إلى بيته في بنغازي يوم الخميس ويبقى هناك حتى السبت صباحاً فيرجع إلى مكتبه.

أنا كوماري من سريلانكا

كوماري سيّدة سريلانكيّة اضطرّها العوز إلى مغادرة بلدها والعيش في الخليج ومصر ولبنان. كوماري ليست رقماً ولا شيئاً. إنّها، مثل كلّ إنسان آخر، محكومة بمواصفات وشروط. إلاّ أنّ الحياة التي استقبلتها كانت تليق بالأرقام والأشياء أكثر ممّا بالبشر.هذه الصفحات تحقيق مطوّل عن عذابات امرأة نلقاها ونتعامل معها كلّ يوم.

خفايا المؤامرات الدولية

تم تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة فصول وتم تقسيم كل فصل إلى ثلاثة مباحث ذكرت فيهما الكثير من الحقائق والوقائع والتفاصيل الأمر الذي دفعني للاختصار والإيجاز

روح الشرائع

لم يدرس أحد القانون في عصر النهضة الأوروبي على هذا النحو الدقيق والمدهش في وضوحه وجرأته ونفاذ بصيرته سوى مونتسكيو، فقد شرح في كتابه «روح الشرائع» نظم الحكم المعروفة، وانتقدها مفرقًا بين أنواعها: المَلَكيَّة وفيها يرث الحاكم السلطة ممن يسبقه؛ والديكتاتورية وفيها يرجع الحكم للحاكم وحده دون حدود قانونية، ودائمًا ما يُثبِّت أركان حكمه بإرهاب المواطنين المدنيين؛ وثالث هذه الأنظمة الجمهورية وهو نظام يحكم فيه الشعب من خلال ممثلين يختارهم وفق آلية تضمن قدرته على عزلهم وحسابهم، والجمهورية هو نظام الحكم الأمثل من وجهة نظر مونتسكيو. ذلك أن أي نظام للحكم ينبغي أن يسعى لضمان حرية الإنسان، ومن أجل ذلك يجب الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وأيضًا الحفاظ على التوازن بينها. ويعيد مونتسكيو في كتابه تعريف الفضيلة والشرف، إذ يضع هذه المعاني في إطار الجمهورية ويرهن معناها بالسياسة. «الفضيلة» عنده في الجمهورية تعني حب الوطن، أي حب المساواة؛ إنها ليست فضيلة خلقية، بل سياسية.

الإتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية - من مدريد إلى خارطة الطريق

لعبت الدول الأوروبية دورا كبيرا في المنطقة العربية، لما تتمتع به من دور كبير على الساحة الدولية، فبداية الدور الأوروبي في تشكيل القضية الفلسطينية، كان في عام، (1897) في انعقاد مؤتمر بازل الصهيوني الأول في سويسرا، حيث كانت دول أوروبا مقرا كبيرا للجاليات اليهودية، بكافة منابعها وأصولها فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج بريطانيا منتصرة في هذه الحرب وضعف الدولة العثمانية لجأت بريطانيا إلى إعادة رسم هيكل جديد للمنطقة، بحيث تستطيع أن تحصل على كافة ما تريد بدون تحمل أعباء مادية وبشرية ففي عام، (1917) وعدت الحكومة البريطانية اليهود بوطن قومي لهم في فلسطين.

ضرب الإسكندرية في ١١ يوليو

هذا الكتاب «ضرب الإسكندرية» هو ما أرَّخ به «عباس محمود العقاد» ليوم ١١ يوليو عام ١٨٨٢م، يوم ضُربت الإسكندرية بمدافع البحرية الإنجليزية، أثناء اندلاع الثورة العُرابية التي كانت ذريعة هذا العدوان، ومقدمات هذا التدخل، وكذلك تناول الامتيازات الأجنبية والديون، وما جلبته لمصر من تدخلات في شئونها دامت لعهود. كما بيَّن ما تُمثله قناة السويس من أهمية سياسية واقتصادية لدول الاستعمار القديم والحديث، وتعرض العقاد لما عاناه المصريون من حرمان وتهميش لصالح الأجانب، ولا سيما من الوظائف العامة. واستطاع «العقاد» أن يضع القارئ في قلب حدث هام أعقب ثورة كان قائدها أحد رموز الحركة الوطنية المصرية؛ هو «أحمد عرابي».

الأمير

كان «موسوليني» لا ينام حتى يقرأ كتاب الأمير لـ «ماكيافيلي»، وقيل: إن «نابليون» و«هتلر» كانا يتَّخذانه مرجعًا لسياساتهم؛ ويرجع ذلك لما للكتاب من مكانة لم ينلها غيره. والكتاب يُقدِّم نظريات في الحكم والإمارة، ويجيب على أسئلة لطالما شغلت بال الحُكَّام والأُمراء، مثل؛ كيف تُحْكَمُ البلاد الموروثة؟ وما هي أنواع السلطة وكيف تحصُل عليها؟ وكيف يملك الزعيم شعبه؟ وكيف حُكمت الإمارات الدينية والمدنية؟ وأثار الكتاب جدلاً واسعًا حيث انتقده الكثير وعدُّوهُ تحريضـًا على قهر الشعوب وإذلالها، في حين اعتبره آخرون دليلاً للناس على مواطن الغدر وصنوف الخداع التي يسلكها الأمراء ضد شعوبهم. وقد أهداه المؤلف إلى الأمير الإيطالي «لورنزو دي مديتشي».

السودان المصري ومطامع السياسة البريطانية

يُجلي لنا هذا الكتاب ما دار في أروقة الدهاليز السياسية البريطانية إزاء السودان، ولا يرمي الكاتب إلى سرد الواقع التاريخي لبلاد السودان؛ بل يهدف إلى إيضاح المساعي السياسية والاستعمارية التي دأبت بريطانيا على تحقيقها في بلاد السودان وفقًا لسياسة الذئب الذي لا يُحاور الحَمَلَ، ويوضح لنا الكاتب الأهمية السياسية والاستراتيجية التي تمثلها السودان باعتبارها شريان الحياة بالنسبة لمصر؛ لأنها منبع النيل، ويُبرز لنا الكاتب كيف استطاعت بريطانيا أن تستنزف كل المقدَّرات الاقتصادية للسودان عن طريق الاستيلاء على ثرواتها من المعادن النفيسة بمقتضى اتفاقيات ومبادرات أثارت لهيب الجدل القانوني حول مدى شرعيتها، كما يوضح كيف استطاعت بريطانيا أن تعمِّق جذورها الاستعمارية في مصر والسودان بذريعة الاضطرابات السياسية والمالية في مصر، والثورة المَهْدِيَّةِ في السودان، ويختتم الكاتب جولته السياسية في السودان بالحديث عن السياسة الفيدرالية التي انتهجتها بريطانيا من أجل فصل الروح الاستراتيجية التي تمثلها السودان عن جسد الدولة المصرية.

الاشتراكية

إن لكل عصر بنيته الخاصة التي يتشكل منها نظامهُ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإذا نظرنا إلى العصر الأوروبي الوسيط وجدنا أن جوهرهُ يتجلى في المسيحية الكاثوليكية، التي كانت مدعومةً سياسيًا من الكنيسة، واقتصاديًا من النظام الإقطاعي، إلا أنه هذه البنية سرعان ما أصابها التحلل والتفكك نتيجة لظروف متعلقة بتدهور الحياة السياسية والاقتصادية، حيث انخرطت الكنيسة في الصراع السياسي مع الإمبراطورية، وابتعدت عن دورها الوعظي الإرشادي، كما اتسعت الفجوة الاقتصادية بين الطبقة الأرستقراطية الممثلة في النبلاء ورجال الدين وبين العامة من الشعب. لذلك جاء الفكر الرأسمالي البرجوازي ليثور على هذه الأوضاع، بحيث تم القضاء على النظام الإقطاعي بسبب تغير نمط الإنتاج بتصاعد معدلات حركة التجارة، واكتشاف جبال الذهب والفضة في أمريكا الجنوبية، وبداية الثورة الصناعية، وملكية وسائل الإنتاج. وعلى الصعيد السياسي تحللت البنية السياسية وأصبحت الدولة هي الوحدة الأساسية للوجود السياسي بدلًا من الوجود الإمبراطوري. ولكن يكشف التطور الفكري للأيديولوجية البرجوازية الرأسمالية أنها تحولت (على مدار ثلاثة قرون) من فكر ثوري إصلاحي، إلى فكر محافظ تقليدي، هدفه الأول الحفاظ على المكاسب والمصالح التي حققتها الطبقة الرأسمالية، حتى لوكان في ذلك استغلالًا للطبقة العاملة. لذلك جاء الفكر الاشتراكي ليلعب مع الرأسمالية ذات الدور التاريخي الثوري الذي لعبته هي ضد الطبقة الأرسقراطية. ومن الجدير بالذكر أن تحمس سلامة موسى في هذا الكتاب للأيديولوجية الاشتراكية يظهر إلى أي مدى كان تأثير المركزية الأوروبية حاضر بقوة في عقول النخبة المثقفة في العالم الثالث، بحيث لا ترى ذاتها الحضارية، ولا وجودها المتعين، إلا من خلال الخبرة الحضارية الأوروبية.

الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة

يتناول هذا الكتاب موضوعين رئيسيين؛ أولهما يتعلَّق بالمبادئ العامة لنظام الحكم، وكيف لها أن تتَّفق مع مقرَّرات الدين الإسلامي، وبيان أشكال علاقة الحاكم بالمحكوم، وآليات الرقابة على الحاكم، والوسائل المختلفة التي تكفل الحرية في هذا الإطار. أمَّا الموضوع الثاني؛ فيتعلَّق بالأماكن المقدَّسة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصفها الدكتور «محمد حسين هيكل»، ويُبيِّن أثرها الروحيَّ على العالم. ويكتسب هذا الكتاب أهمية إضافية؛ حيث إن مؤلفه رجل من رجال الحركة السياسيَّة المصريَّة الأفذاذ، والذين تقلَّدوا مناصب رفيعة داخل مصر وخارجها، وقدَّموا لبلادهم خدمات جليلة على صعيد العمل السياسيِّ والفكريِّ خلال النصف الأول من القرن العشرين.

الكتاب الأسود في العهد الأسود

تقدَّمَ مكرم عبيد بعريضة على شكل استجوابٍ طَرَحَه في مجلس النواب، هذه العريضة شكَّلَتْ نواةً لموضوعِ هذا الكتاب الذي يروي فيه مكرم عبيد ما اعتبره مصائب وفضائح حدَثَتْ في حزب الوفد، وقد مكَّنَهُ منصبه كوزيرٍ للمالية في وزارة النحاس باشا الوفدية، من الاطلاع على وثائق سرِّية تُثْبِت وجود فساد كبير داخل وزارة النحاس باشا، وقد فُصِلَ مكرم عبيد من المجلس بعد ثلاثة أيام فقط من طَرْح ذلك الاستجواب واعْتُقِلَ بعد ذلك على إثره، إلا أن هذا الكتاب كان بمثابة المعول الذي هَزَّ أركان الفساد السياسي، ومهَّدَ بعد ذلك للتطهير الشامل وبداية عهد جديد.

اللاسلطوية

عادةً ما تستحضر كلمة «اللاسلطوية» في الذهن صورًا للاحتجاج العنيف ضد الحكومات، ومؤخرًا أصبحت تستحضر صورًا للمظاهرات الغاضبة ضد كيانات على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن هل اللاسلطوية مرتبطة حتمًا بالفوضى والاضطرابات العنيفة؟ وهل اللاسلطويون ملتزمون بأيديولوجية متسقة؟ وما مفهوم اللاسلطوية تحديدًا؟

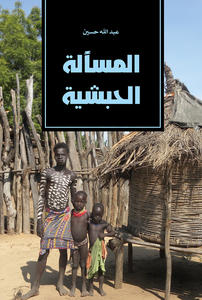

المسألة الحبشية

كتاب «المسألة الحبشية» هو مؤلَّفٌ شامل تعرَّض بالرصد والدراسة لكل ما اتصل بالحبشة؛ فاشتمل على توصيفٍ جغرافي وسياسي لأرض الحبشة ونظام حكمها، وقدَّم بالتفصيل تاريخ الحبشة قديمًا وحديثًا، متعرضًا لعادات أهلها، ولغاتهم، وعلاقاتهم الاجتماعية، ومكانة المرأة في المجتمع الحبشي، مع رصدٍ لقبائلها وللممالك المتعاقبة فيها، والحروبِ التي دخلتها على مدار تاريخها، كما فصَّل المؤلف مسائل خاصة بالحبشة؛ مثل: تجارة العبيد فيها، وتجارة السلاح، والاكتشافات الحبشية، فضلًا عن دراسة وافية لتاريخ المسألة الحبشية حتى أكتوبر ١٩٣٥م.